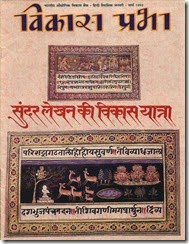

कवि और आलोचक विजय कुमार आईडीबीआई बैंक में विकास प्रभा पत्रिका निकालते थे। विषय चयन साहित्य संस्कृति के अछूते पहलुओं को छूने वाला होता और साज-सज्जा अत्यंत कलात्मक। हर अंक कड़ी मेहनत और प्रेम से निकालते। पाठकों और साहित्य-समाज में इस पत्रिका को बड़ा आदर मिलता था। अगर इसके सारे अंकों पर नजर डाली जाए तो ये विजय कुमार की संपादन क्षमता के विचारोत्तेजक और चित्ताकर्षक उदाहरण सिद्ध होंगे। आईडीबीआई के अपने अल्प सेवाकाल में, और बाद में भी मुझे भी पत्रिका से जुड़ने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले पत्रिका का सौवां अंक मिला जिसमें पिछले अंकों की चुनी हुई सामग्री दी गई है। विजय जी ने सुलेखन यानी कैलीग्राफी और लिपियों पर एक अंक निकाला था जिसका आवरण ऊपर दिया गया है। इसमें मेरा यह लेख था। यह उनके मार्गदर्शन में में मैंने बड़ा मजा लेकर लिखा था। उन्होंने साथ में कई दुर्लभ चित्र भी छापे थे। यह लेख सौवें अंक में शामिल किया गया है। यहां दिए गए चित्र पुराने अंक से ही लिए गए हैं जो आईडीबाआई के मित्रों ने सहर्ष मुझे फिर से भेज दिया।

आपने अक्सर देखा होगा और शायद ध्यान भी दिया होगा कि जन्म कुंडलियों, पुराने दस्तावेजों, शिलालेखों, प्राचीन पांडुलिपियों आदि को बड़े कलात्मक ढंग से लिखा जाता है. असल में यह लेखन इतना आकर्षक होता है कि नजर अनायास उनकी ओर खिंची चली जाती है. ध्यान लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता. इस लालित्यपूर्ण कलात्मक सुलेखन की दुनिया भर में, लंबी परंपरा रही है. 'कैलिग्राफी' के नाम से प्रसिद्ध इस लेखन शैली को कला का दर्जा हासिल है. सुलेखन के विविध रुप विश्व की लगभग हर भाषा में मिलते हैं. इसकी शुरुआत लिपियों के विकास के साथ हुई. यानी जब भाषा को लिखित रुप में अभिव्यक्त किया जाने लगा तो उसे सुरक्षित रखने की जरुरत महसूस हुई. लिखा हुआ दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, इसके लिए ऐसे माध्यम ढूंढे गए जो जल्दी नष्ट न हों. दस्तावेज के साथ साथ लिपिकार या लेखक की अलग पहचान बनी रह सके इसलिए लेखकों ने लेखन पर निजी छाप छोडी. निजत्व और वैशिष्ट्य बनाए रखने के लिए कल्पना और कलात्मकता का सहारा लिया. कैलिग्राफी तत्कालीन सभ्यता के प्रतिबिंब की तरह हमारे सामने अवतरित होती है. कैलिग्राफी के माध्यम से धार्मिक साहित्य, प्रशासन, राज्यसत्ता, साहित्य आदि की विकास यात्रा की विभिन्न छवियां भले ही प्रच्छन्न रुप से साकार होती हों, लेकिन अलग-अलग समाजों की सौंदर्य दृष्टि और अभिरुचियों की जानकारी हमें स्पष्ट रुप से मिलती है.

आपने अक्सर देखा होगा और शायद ध्यान भी दिया होगा कि जन्म कुंडलियों, पुराने दस्तावेजों, शिलालेखों, प्राचीन पांडुलिपियों आदि को बड़े कलात्मक ढंग से लिखा जाता है. असल में यह लेखन इतना आकर्षक होता है कि नजर अनायास उनकी ओर खिंची चली जाती है. ध्यान लगाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता. इस लालित्यपूर्ण कलात्मक सुलेखन की दुनिया भर में, लंबी परंपरा रही है. 'कैलिग्राफी' के नाम से प्रसिद्ध इस लेखन शैली को कला का दर्जा हासिल है. सुलेखन के विविध रुप विश्व की लगभग हर भाषा में मिलते हैं. इसकी शुरुआत लिपियों के विकास के साथ हुई. यानी जब भाषा को लिखित रुप में अभिव्यक्त किया जाने लगा तो उसे सुरक्षित रखने की जरुरत महसूस हुई. लिखा हुआ दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, इसके लिए ऐसे माध्यम ढूंढे गए जो जल्दी नष्ट न हों. दस्तावेज के साथ साथ लिपिकार या लेखक की अलग पहचान बनी रह सके इसलिए लेखकों ने लेखन पर निजी छाप छोडी. निजत्व और वैशिष्ट्य बनाए रखने के लिए कल्पना और कलात्मकता का सहारा लिया. कैलिग्राफी तत्कालीन सभ्यता के प्रतिबिंब की तरह हमारे सामने अवतरित होती है. कैलिग्राफी के माध्यम से धार्मिक साहित्य, प्रशासन, राज्यसत्ता, साहित्य आदि की विकास यात्रा की विभिन्न छवियां भले ही प्रच्छन्न रुप से साकार होती हों, लेकिन अलग-अलग समाजों की सौंदर्य दृष्टि और अभिरुचियों की जानकारी हमें स्पष्ट रुप से मिलती है.

भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर सामी (अरबी-यहूदी) लोगों ने ईसा से 2 सहस्त्राब्दियां पहले वर्णमाला लेखन के प्रयोग किए. वर्णों के ये चिह्रन मिट्टी के ठीकरों या पत्यरों पर कुरेदे गए हैं. इनमें से कुछ सुंदरता के अद्भुत नमूने माने जाते हें. यूनान में 8 वीं शताब्दी से पहले प्रचलित यूनानी वर्णमाला एक कलश पर खुदी हुई मिली है. यह कलश एथेन्स में पुरस्कार स्वरुप दिया गया था. प्राचीन यूनानी प्रथम गीतकार आर्किलोकस जो ई.पू. 7वीं सदी में हुआ, के समय में साहित्य का सुलेखन शुरु हुआ. साहित्यिक रचनाएं तो नष्ट हो गईं, कांसे या संगमरमर पर उकेरे गए या फूलदानों पर लिखे गए पाठ बचे रह गए. ये ई.पू. चौथी सदी के हैं. इन्हीं प्रमाणों से पता चलता है कि यूनानी लोग कैसे लिखते थे. मकदूनिया में इस तरह के प्राचीनतम उदाहरण की खोज सन् 1962 में हुई. लेखन का यह रूप कार्बन में बदल चुके श्रीपत्र के डण्ठलों से बने कागज (पेपीरस) पर मिला है, मिस्रवासी इस कागज का इस्तेमाल पांडुलिपि के रूप में करते थे.

फोनिशिया का सुन्दर अभिलेख

सामी लोगों ने अपनी बोलियों के आधार पर 22 चिन्हों वाली वर्णमाला बनाई थी. ई.पू.1000 तक लेखन में उसका प्रयोग भी शुरु कर दिया था. सामी लोगों ने, जो भूमध्य सागर के तट के आसपास रहते थे. आपसी व्यापार के जरिए फोनीशियाई भाषा के कई वर्ण यूनानियों को दिए, यह भाषा अब विलुप्त हो गई है. साइप्रस में ईसा से 8000 साल पहले का कांसे का एक कटोरा मिला है. जिस पर फोनीशिया का सुंदर अभिलेख है. इसे बौल औफ लेबनान कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि पुरानी हिब्रू भाषा ई.पू. पहली सहस्त्राब्दी में विद्यमान थी. समेरियाइयों के तेरहवीं शताब्दी के दस्तावेजों में पुरानी हिब्रू के वर्णाक्षर सुरक्षित हैं. ई.पू. छठी शताब्दी में इजराइलियों के निर्वासन के कारण हिब्रू भाषा का काफी नुकसान हुआ. उनकी वापसी के बाद आरमियाई प्रमुख भाषा बन गई और कलम से लिख हुए दस्तावेज तैयार किए जाने लगे.

आरमियाई भाषा भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से पूर्व, दक्षिण और उत्तर की तरफ फैली. भाषा राजनैतिक शक्ति के आधार पर नहीं फैली. बल्कि इसके विस्तार का एक कारण था भाषा और लिपि की क्षमता और दूसरा कारण खुद आरमियाई लोग थे. ईसा मसीह के जन्म से पहले की सहस्त्राब्दी में आरमियाई व्यापार और घुमकडी़ के लिए प्रसिद्ध थे. उन्हीं के साथ भाषा दूर दूर तक फैली. भारतीय या संस्कृत सुलेखन परंपरा का संबंध भी आरमियाई लेखन पद्धति से बताया जाता है. संस्कृत को भारोपीय परिवार की भाषा तो माना ही जाता है. यह लेखन सबसे पहले तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है. इसके बाद खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ. खरोष्ठी लिपि ई.पू. तीसरी सदी से ईसा के बाद चौथी सदी तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रयुक्त होती रही. मध्य एशिया में यह आठवीं सदी तक प्रचलित रही.

दुनिया की लगभग सभी भाषाएं वर्णमालाओं पर आधारित हैं. लेकिन पूर्वी एशियां या चीन, जापान और कोरिया की भाषाएं वर्णमाला पर आधारित नहीं है. ये भाषाएं विभिन्न आकारों की रेखाओं से बनती हैं. प्राचीन चीनी भाषा के लिखित शब्द मिस्त्र की चित्रलिपि की तरह चित्रात्मक थे. ये चित्र मिस्त्री लेखन के यथार्थपरक चित्रों की तरह नहीं होते थे. यहां बिंब को सरल बनाया जाता था और अर्थ का सुझाव दिया जाता था. इन चित्रों की संरचना बदलती भी रहती थी. आरंभिक चीनी भावचित्र बड़े जानवरों की स्कंध अस्थियों पर और कच्छप-कवचों पर उकेरे गए हैं. यह चिया-कु-वेन या अस्थि-एवं-कवच लिपि ई.पू. 1766 ई.से 11232 ई के दौरान प्रचलित थी. कहा जाता है लेखन के ये विचार प्रथम आविष्कारक त्जांग-चेह ने पशुओं के पदचिन्हों और पक्षियों के पदचिन्हों और पक्षियों के पंजों के निशानों से प्राप्त किए. चित्रों के आकार प्रकृति के दूसरे रुपों से भी ग्रहण किए गए. चित्र उकेरने के लिए सरल और बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया गया. जाहिर है पहले संज्ञाओं को चित्रकिंत किया गया होगा. क्रियाओं भावनाओं आदि के भावसूचक चित्र बाद में खोजे गए होंगे. चित्रात्मकता की वजह से चीनी लिपि बहुत आकर्षक है जैसे हिरण का भावाकंन करते समय कुछ सरल रेखाओं से उसके सींग, अपेक्षाकृत बड़ी आंख और टांगे बनाई जाती हैं. शायद सींगों और आंख से ही हिरण का अर्थ संप्रेषित होता है. हिरण के दो चित्रों को अगर साथ साथ बना दिया जाए तो उसका अर्थ होता है सुंदर या सुदुरता और यदि इन दो हिरणों के ऊपर एक और हिरण बना दिया जाए तो उसका अर्थ हो जाता है सुरदरा या अपरिष्कृत. इतना ही नहीं इसका अर्थ अंहकारी या दंभी भी हो सकता है.

कांस्य लिपि का विकास

अस्थि-एवं-कवच लिपि के बाद चीन में कांस्य लिपि का विकास हुआ. खाना पकाने के लिए और पूर्वजों की पूजा के विशेष आयोजनों में मदिरा के लिए कांसे के बर्तनों का प्रयोग शुरु हुआ. ये आयोजन इतने पवित्र माने जाते थे कि इनके लिए कांसे के सर्वोत्तम प्रकार के बर्तन विशेष रुप से ढाले गए, उन पर शब्द उकेरे जाते थे. चूंकि आयोजन पवित्र थे बर्तन विशेष थे इसलिए इन शब्दों को भी अलंकरणों की तरह उत्कीर्ण किया जाता था. कैलिग्राफी की यह शैली चिन-वेन या वृहद्-मुद्रा लिपि कहलाती थी. कैलिग्राफी के विकास में धर्म की भूमिका चीन में ही नहीं. यूनान में भी महत्वपूर्ण रही है. जैसे पहले श्रीपत्र के डंठलों और चमडे से बने कागजों को जोडकर गोलाकार लपेटा जाता था. बाद में कागजों को तहाकर पांडुलिपि बनाने की प्रथा शुरु हुई. लपेटे हुए कागज यहूदी धर्म से जुडे थे तो ईसाइयों ने खास कर न्यू-टेस्टामेंट की प्रतियों को नए रुप में यानी तहा कर रखना शुरु किया. दूसरी सदी का साहित्य भी इसी रुप में मिलता है. चौथी शताब्दी तक तो यह प्रमुख शैली ही बन गई.

पूर्वी ईसाई जगत कई मत थे जिसके कारण सीरियाई भाषा और लिपि पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में बंट गई. पश्चिमी शाखा सेरटा कहलाई और इसमें से जेकोबाइट और मेल्काइट भाषाओं का विकास हुआ. सेरटा के लेखन में एक तरह की ऊर्जस्विता के दर्शन होते हैं. वर्ण आपस में इस तरह गुंथे होते हैं कि वर्णों के तल में एक सीधी और आडी यानी होरिजोन्टल रेखा बनती चलती है. इसी की पूर्वज प्राचीन हिब्रू भाषा में ऐसा नहीं होता था. जबकि आधुनिक सीरियाई भाषा में यह विशेषता विद्यमान है. पूर्वी सीरियाई लिपि नेस्टोरियाई कहलाई. ईसाई गिरजों की नेस्टोरियाई शाखा फारस में फली फूली और व्यापारी रास्तों से एशिया में दूर दूर तक फैली. अरबी कैलिग्राफ का विकास सातवीं-आठवीं सदी में हुआ. मुसलमानों का विश्वास है कि कुरान पैगम्बर मुहम्मद तक प्रधान देवदूत जिबराइल के जरिए पहुंची. इसके अर्थ ही नहीं शब्दों को भी इश्वर-प्रेरित माना जाता है. इसलिए हमेशा कुरान का पाठ मूल अरबी में ही किया जाता है. ईश्वर के शब्दों को अगर इतना सम्मान मिलेगा तो जाहिर है उन शब्दों को लिखने वाले लोग कम महत्वपूर्ण कलाकार नहीं होंगे.

धर्म जिस तरह लोक जीवन में दखलअंदाजी करता है. राज्य सत्ता भी जन-जीवन को तोडती मरोड़ती रहती है. बाकी कलाओं की तरह यह अन्तप्र्रक्रिया कैलिग्राफी में भी प्रतिबिंबित होती है. चीन में आस्थि-एवं-कवच लिपि के बाद जब कांस्य लिपि का कारण उसे दस साल की सजा हुई. उसने जेल में भी इस लिपि पर केनत की और भविष्य के कैलिग्राफरों के लिए नए रास्ते खोल दिए. इसके बाद चेन शू यानी विधिवत् शैली (रेगुलर स्टाइल) का विकास हुआ. लगभग 2000 सालों से चीनी लोग आज भी इसी शैली का प्रयोग कर रहे हें. दस्तावेजों, किताबों आदि में इसी का इस्तेमाल होता है. जो लोग सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना चाहते थे. उन्हें यह शैली सीखनी पड़ती थी. सातवीं सदी से चली आ रही इस परंपरा को 1905 में समाप्त किया गया. इस लिपि की विशेषता यह है कि लेखक अपनी इच्छा से इसे आकार दे सकता है. इससे समस्याएं तो खड़ी होती हैं पर देखने वाले के सामने अमूर्त सौंदर्य के ढेरों डिजाइन मूर्त हो उठते हैं.

लिखने में प्रवाह

वांग ह्सि चिह्रन ने विधिवत् शैली के महानूतम उदाहरण ही पेश नहीं किए. एक शब्द से दूसरे शबद तक जाने के लिए ब्रश की गति को आसान और तनाव मुक्त भी बनाया. यह ग्रास या तृण शैली कहलाई. जिस तरह यूनानी या अरबी में लेखन के प्रवाह के साथ शबद आपस में जुडते चलते हैं. उसी तरह तृण शैली में शब्द एक दूसरे से करीबी रिश्ता बनाते हैं. चीनी भाषा ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है और तृण शैली में ब्रश के बहाव से ऐसा लगता है मानो हवा ने घास को एक खास अंदाज में अस्त व्यस्त कर दिया है. प्रकृति से प्रेरित चीनी कैलिग्राफी के लिए स्याही का पत्थर, अच्छा कागज या रेशम और ब्रश की जरुरत होती है. इसे कला का उन्नत रुप माना जाता है. इसकी दो प्रमुख विषेषताएं हैं. ब्रश के प्रत्येक स्ट्रोक में एकरुपता और संरचना में एक गत्यात्मक संतुलन. अंग्रेजी में जिस तरह वर्ण जोडते चले जाने का अभ्यस्त लेखन हम करते हैं. प्राचीन यूनानी कैलिग्राफी में पहले ऐसा नही था. केवल बड़े अक्षर (कैपिटल) ही लिखे जाते थे. प्लैटो ने लेखन में गति की बात कही है यानी तब प्रवाह विकसित होना शुरु हो गया था. धीरे धीरे बडे और छोटे अक्षरों का मिश्रण शुरु हुआ. ईसा से 99 साल पहले के एक ऋण करार में बडे अक्षरों और प्रवाही लेखन का सुमेल नजर आता है. सातवीं और आठवीं शताब्दी में दस्तावेजों के लिए यह शैली स्थापित हो गई. वर्णाक्षर दांयी तरफ झुकने भी लगे.

कागज और समय की बचत के लिए रोजमर्रा का लेखन छोटे यानी स्मौल अक्षरों में शुरु हुआ. वैसे छोटे अक्षरों का प्राचीनतम उदाहरण 835 ई. के धर्मोपदेशों के लिखन में मिलता है. 11वीं और 12वीं सदी में बडे अक्षरों का प्रयोग केवल प्रार्थना-पुस्तकों में होता था. जिन्हें गिरजों के मंद प्रकाश में पढ़ा जाता था. इस समय की कैलिग्राफी की तीन शैलियां मानी जाती हैं. अनगढ़ से दिखने वाले, कोणिक और ऐंठे हुए वर्ण, जिनमें गिरजों के कुछ पाठ लिखे गए है. दूसरी यानी सादी, साफ और कामकाजी शैली में प्राचीन लेखकों जैसे सोफोक्लीज, एरिस्टोफेन्स की रचनाएं लिखी गई हैं. तीसरी शैली बड़ी कलात्मक बल्कि बनावटी सी है. इन शैली में इम्पिरियल लाइब्रेरी या अमीर लोगों के लिए किताबें लिखी गई हैं. चौदहवीं शताब्दी के खत्म होते होते इतालवी विद्वानों ने यूनानी सीखनी शुरु कर दी थी. इसके साथ लेखन परंपरा भी इटली तक गई. फ्रेंच रौयल ग्रीक टाईप बनाने के लिए यूनानी विद्वानों एंजल्स वर्जीसियस की शैली को आदर्श मान गया था. इसका असर आज तक विद्यमान है. पुरानी रोमन कैलिग्राफी के लिए पेन का अगला हिस्सा चौड़ा होता था और उेस इस तरह चलाया जाता था कि तिरछी लाईन चौड़ी होकर उभरें. एक एक वर्ण लिखने के लिए हाथ कई बार उठाना पड़ता था. अरबी भाषा के लिपिकार कलम को आगे से तिरछा काटते थे. गोथिक शैली में पेन तिरछा पकड़ा जाता था. फिर यहां भी पेन के अगने हिस्से को तिरछा काटा जाने लगा. इससे अक्षर की चौड़ाई बढ़ जाती थे. 11वीं और 12वीं सदी में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैड में लिपि का और विकास हुआ और इसके मोड़ कोणों में बदल गए. 13वीं, 14वीं सदी में लेखन का आकार छोटा हुआ.

छापेखाने ने कैलिग्राफी को पीछे धकेला है. पर इससे उसका महत्व भी बढ़ गया है. हालिंकि सुलेखन को सुरक्षित रखने के प्रयास पहले भी हुए हैं. आठवी-नौवीं सदी में रोम के सम्राट ने लेखन कक्ष यानी स्क्रिष्टोरियन बनवाए. 14वीं सदी के इतालवी कवि पेटरार्क ने भी पांडुलिपियों की प्रतिलियां बनाने का आंदोलन शुरु किया. 19वीं सदी के अंत में यांत्रिक जीवन के विरुद्ध कलात्मक विद्रोह के तहत फिर से कैलिग्राफी पर ध्यान दिया गया. इसे बचाने के लिए कई आंदोलन चले. कला विद्यालयों में इसे पढ़ाया भी जाने लगा. अभी भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, सनदों, प्रमाणपत्रों में इस खुशनवीसी या सुलेखन कला के नयनाभिराम दर्शन हो जाते हैं. अतीत की सौंदर्याभिरुचियां बचपन के दौस्त की तरह साथ रह सकती हैं. कैलिग्राफी भी सभ्यता के बचपन की याद दिलाती है और दोस्त की तरह हमारे पास आती है. तकनालौजी के जंजाल में उलझे संसार के बीच सुंदर अक्षरों, में लिख कुछ शब्द हमेशा हमें मेहनत, लगन और सुंदरता की याद दिलाते रहेंगे.

(जनवरी - मार्च 1993)