|

हमने पहले अपने प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ पर बनास जन का एक विशेषांक प्रकाशित किया। इसका संपादन प्रदीप सक्सेना ने किया। हाल ही में यह विशेषांक नई सज-धज के साथ न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है। यह काम मेघ जी के काम को समझने की आधार भूमि तैयार करने जैसा है। इसी क्रम में कोलकाता से मुक्तांचल का मेघ विशेषांक प्रकाशित हुआ है। इसमें मेघ जी पर मेरा एक संस्मरण शामिल किया गया है, जो यहां प्रस्तुत है।

शायद हम सब को ही बचपन में सारे लोग बड़े-बड़े दिखते हैं। हमसे लंबे, ऊंचे, ताकतवर, समझदार। बच्चे अपने से हर तरह से बड़े व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। उनके आभामंडल के अंदर रहते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे बड़ों से आंख मिलाकर बात करना सीख जाते हैं। एक तरह की बराबरी में आ जाते हैं। मैं खुद के लिए हैरान होता हूं कि अपने से बड़ों के सामने मैं कभी बराबरी पर नहीं आ पाया। हर कोई, जो किसी भी तरह से बड़ा या वरिष्ठ था, वह उसी पायदान पर रहा। माता-पिता और गुरुजनों के प्रति तो खैर आदर भाव के कारण ऐसा रहा हो सकता है। इस भाव में यूं तो आनंद ही आनंद है लेकिन जब हम एक व्यक्ति के तौर पर दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो यह विनम्रता का भाव दूसरे व्यक्ति को और उसके व्यक्तित्व को बेलाग होकर नहीं देखने देता।

प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ के प्रति भी मेरा ऐसा ही भाव रहा। मेघ जी ही क्यों, उनसे परिचित कराने वाले प्रोफेसर ओम अवस्थी के प्रति भी वैसा ही भाव रहा। इन लोगों की शख्सियत ताउम्र बड़ी ही बनी रही। उनके सामने कोई बात ताल ठोक कर रखने की हिम्मत कभी नहीं जुट पाई। गुण-दोष हर व्यक्ति में होते हैं पर इनका गुण-दोष विवेचन मुझसे संभव नहीं हो पाया। दूसरी बात यह भी, जो शायद इसी से जुड़ी हो कि हम हमेशा रिसीविंग एंड पर रहे, ग्रहण करने वाले, चाहे उनका ज्ञान हो, उनका अनुभव हो या उनका स्नेह हो।

स्नेह वाला तंतु बहुत महीन, स्थिर, स्थाई और पक्का है। उसने हमेशा बांधे रखा। मेघ जी हों, अवस्थी जी हों या प्यारे रमेश रवि हों, स्नेह का रस-सिंचन सदैव होता रहा। मेघ जी की जो भी छवियां मन में बसी हैं, वे ऐसी ही स्नेहसिक्त हैं। इस संबंध में दो चीजें जुड़ी हुई हैं- व्यक्तित्व का बड़ापन और दूसरी तरफ स्नेहपूर्ण स्पर्श। अपना बड़ापन या महानता उन्होंने नहीं दिखाई। वह लार्जर दैन लाइफ छवि हमने खुद बनाई। इसकी वजह शायद उनकी विद्वता और अकादमिक जगत में उनके काम की विविधता और अपने काम के प्रति उनका समर्पण भाव रहा हो।

मैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में एमफिल करने 1980 में आया था। अमृतसर आने का संयोग ही बना था। मैंने एमए तक की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के अपने शहर धर्मशाला से की। कॉलेज में हिंदी के एक प्रोफेसर ओम अवस्थी थे। उन्होंने मुझे कॉलेज की नाटक मंडली में शामिल कर लिया। उनके सानिध्य में कविता, नाटक, साहित्य रचना का सिलसिला चल पड़ा। इस कॉलेज में एमए हिंदी शुरू हुआ। पिताजी की मर्जी के खिलाफ वहीं हिंदी में एमए करना शुरू कर दिया। तब तक ओम अवस्थी धर्मशाला के कॉलेज को छोड़कर अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में चले गए थे। हमारे यहां के लोग आगे की पढ़ाई के लिए प्राय: शिमला जाते थे। अवस्थी जी की वजह से मैंने एमफिल के लिए अमृतसर का रुख किया। अमृतसर के हिंदी विभाग में उस समय रमेश कुंतल मेघ अध्यक्ष थे। लंबा चौड़ा डील-डौल, लंबे केश, ऊंचा माथा, तेजस्वी व्यक्तित्व। तब तक मैंने उन्हें पढ़ा नहीं था, केवल उनकी महिमा सुन रखी थी। पूरे विश्व विद्यालय में उनका जलवा भी था। हिंदी माध्यम से पढ़कर आने वाले मेरे जैसे छात्र इसी बात से चमत्कृत हो जाते थे कि डॉक्टर मेघ अंग्रेजी में भी भाषण देते हैं।

तब तक मुझे साहित्य पढ़ने की लत लग चुकी थी। नाटक करता था, कविता लिखता था। ओम अवस्थी जी का लाड़ मिलता ही था। डॉक्टर मेघ के भी प्रिय छात्रों में मैं आसानी से शामिल हो गया। उन दिनों यह लाड़ और प्रेम केवल विभाग तक सीमित नहीं रहता था। अध्यापक छात्र के संबंध पारिवारिक हो जाते थे। एमफिल में वैसे भी छात्र कम होते हैं। रिश्तों मैं अपनापन आसानी से आ जाता है। यूं विभाग के सभी प्रोफेसरों (डॉक्टर शीतांशु, राजपाल, जयप्रकाश, हर महेंद्र सिंह बेदी) से मेरा रिश्ता अच्छा था। लेकिन पहले अवस्थी जी से और फिर मेघ जी से निकटता ज्यादा रही।

छात्र होने के नाते हमें लगता है हमारे प्रोफ़ेसर हमारे ही सबसे ज्यादा नजदीक हैं। पर उनके तो हर साल नए छात्र आते हैं। उनका स्नेह हर एक छात्र को मिलता ही होगा। यह तो है नहीं कि मैं या हमारा बैच आखिरी था। हमसे बाद वाले छात्र भी तो उन्हें उतने ही प्यारे रहे होंगे। इसलिए यह हमारे हिस्से के गुरुओं की महिमा है। खैर! हमारे हिस्से जो स्नेह आया वह हमारा है और भरपूर है।

अमृतसर में मेघ जी को बड़ा सा बंगला मिला था। हॉस्टल में रहते हुए अक्सर उनके घर जाना होता था। भाभी जी (श्रीमती मेघ यानी मनोरमा मेघ यह नाम तो बहुत बाद में पता चला) गुरु माता की तरह बहुत स्नेह देती थीं। खिलाती पिलाती थीं। अजवाइन के छोंक वाली सूखी घुइयां की सब्जी का स्वाद अब तक याद है। उनके घर का दालान और किचन गार्डन बहुत सुंदर था। ड्राइंग रूम के बाहर गलियारे में कुछ कुर्सियां रखी रहती थीं। डॉक्टर साहब की स्टडी पहली मंजिल पर थी, किताबों से भरी हुई। वहां जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी मैं एक आध बार वहां झांक आया हूं। छोटे शहरों में त्योहारों पर पारिवारिक मिलन हुआ करता था। एक बार होली में हम कई लोग (पीएचडी एमफिल के छात्र और कुछ प्रोफेसर) झुंड के झुंड मेघ जी के बंगले पर जा पहुंचे थे।

ओम अवस्थी जी हमें धर्मशाला कॉलेज के वक्त से ही नाटक की प्रतियोगिताओं में अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ आदि ले जाते थे। अमृतसर का रोटरी क्लब सालाना नाट्य प्रतियोगिता करवाता था। मैंने अपने एक मित्र के साथ वहां एक नाटक किया। डॉक्टर मेघ ने भी वह देखा। विभाग में यह धारणा बन गई थी कि नाटक मेरा विषय है। अवस्थी जी नाटक पढ़ाते थे तो एमफिल का शोध मैं उनके साथ ही करूंगा, यह अपने आप ही जैसे तय हो गया। मैं भी खुश था। नाटक के लिए अति उत्साही रहता ही था। हिंदी के विसंगतिमूलक नाटकों पर मन लगाकर काम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि विभाग में जब एक लीव वैकेंसी निकली तो डॉक्टर मेघ ने उसके लिए मेरा चयन कर लिया। एक सेमेस्टर तक मैंने पढ़ाया, वह भी एमए की कक्षाओं को। कई घंटे पुस्तकालय में बैठकर तैयारी करता, नोट्स लेता और अगले दिन पढ़ाता। मेघ जी की 'क्योंकि समय एक शब्द है' पुस्तक में कई पुस्तकों की समीक्षाएं हैं। वह कृति को समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। मैं भी देखा-देखी ब्लैक बोर्ड पर कहानी, उसके चरित्रों, शिल्प या निबंध की विचार श्रृंखला को ग्राफ बनाकर समझाने की कोशिश करता। कई बार छात्रों के किसी प्रश्न पर फंस भी जाता। तब मैं हाथ खड़े कर देता और कहता, कल पढ़कर आऊंगा तब बताऊंगा। यह बातें मेघ जी तक भी जरूर पहुंचती ही होंगी।

इस बीच मेरा चयन आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर हो गया। इस खबर से डॉक्टर साहब मेरी तरफ से मुक्त हो गए। प्रोफेसरों को अपने ऊपर इस दायित्व का अनुभव होता है कि वे अपने छात्रों को कहीं सेटल करवा दें। मेरे लिए उन्हें यह सब नहीं करना पड़ा। हालांकि मेरी पहली पसंद अध्यापन ही था। पर मैं पीएचडी तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं था। और पीएचडी के बाद भी अध्यापन आसानी से मिल जाएगा यह तय नहीं था। इसलिए आकाशवाणी की नौकरी स्वीकार कर ली। यूं भी लगता था कि यह रचनात्मक क्षेत्र ही है। नौकरी के लिए 1983 में मुंबई आ गया। विभाग छोड़ने के बाद भी मेघ जी से संपर्क हमेशा बना रहा।

पीएचडी करने की स्थिति भले ही न रही हो, लेकिन इच्छा तो होती ही थी। इसलिए एक बार मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे आप अपने अधीन ले लीजिए। वे तैयार नहीं हुए। कहने लगे, तुम नाटक पर ही करो अवस्थी जी के साथ। मैं मेघ जी का छात्र होना चाहता था। बहुत चिरौरी करने पर उन्होंने विषय दिया- 'हिंदी कविता में ग्रोटेस्क तत्व'। यह विषय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एब्सर्ड नाटकों पर काम कर चुका था। उससे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। मुझे लगा उन्होंने मुझे टालने के लिए ही यह विषय सुझाया है।

नौकरी लग गई तो वहां पीएचडी की बाध्यता नहीं थी। तब तक मैं भी शोध प्रविधि की यांत्रिकता को समझने लगा था इसलिए डॉक्टर नहीं बना। अमृतसर से हजारों मील दूर रहते हुए भी अपने कुछ सहपाठियों, वरिष्ठ छात्रों, अवस्थी जी और मेघ जी से संपर्क बना रहा। मेघ जी पत्राचार में बहुत तत्पर थे। पत्र का उत्तर तुरंत देते थे और पत्र न मिले तो नियमित अंतराल पर खोज खबर लेते रहते थे। चिट्ठियों में वे परस्पर परिचित व्यक्तियों, विभागीय गतिविधियों की खबर देते रहते थे। कई बार कई लोगों और प्रसंगों पर उनके व्यंग्यवाण भी पढ़ने को मिल जाते थे। मेरी कोई रचना कहीं उन्हें दिख जाती तो चिट्ठी में जिक्र जरूर करते।

सुमनिका ने पीएचडी उनके निर्देशन में की थी। हमारी शादी के बाद उसे भी आकाशवाणी में पोस्टिंग मिल गई पर उसका मन पढ़ाने में ज्यादा था। डॉक्टर मेघ उसके लिए चिंतातुर रहते। वह कॉलेज में पढ़ाने लग गई तो उसके शोध प्रबंध के प्रकाशन की जिम्मेदारी मानो उन्हीं ने ले ली। उनकी लगभग हर चिट्ठी में इस बाबत हिदायतें लिखी होतीं। जब उसने मुंबई की कान्हेरी गुफाओं पर काम किया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। नए सिरे से प्रकाशकों को ढूंढ़ने लगे। उन्हीं के प्रताप से उसकी एक पुस्तक राधाकृष्ण से और दूसरी वाणी से छपी।

डॉ मेघ सेमिनारों या साक्षात्कारों के सिलसिले में कई जगह आते-जाते थे। मुंबई भी उनका आना-जाना होता रहता था। वे यहां के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बांदीबडेकर के बहुत करीब थे। वे जब भी मुंबई आए मुलाकात होती ही थी। बाजदफा वे हमारे पास भी ठहरते। शुरु में जब मैं मुंबई में अकेला था, तो वह ढूंढ़ ढूंढ़ कर विविध भारती के दफ्तर पहुंच गए थे। जब वे आए तो मैं गद्गद् हो गया। मैंने खुद को सम्मानित भी महसूस किया। विविध भारती वालों को हैरान देखकर में और भी ऊंचे पायदान पर चढ़ गया।

रिटायरमेंट से थोड़ा पहले एक स्कूटर दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लंबे उपचार के बाद भी उनकी एक टांग पूरी तरह मुड़ नहीं पाती थी। अमृतसर में उन्हें अकेलापन लगने लगा था इसलिए लखनऊ में घर बनवाया कि वहां रहेंगे। एक बार मैं उस घर में गया हूं। अत्यंत सुरुचिपूर्ण आशियाना। सौंदर्य शास्त्र के चिंतक ने अपने घर को मूर्तियों से सजा रखा था। वे कुछ समय लखनऊ विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी भी रहे। वहीं रहते हुए उन्होंने कामायनी पर दूसरी किताब लिखी। पर लखनऊ में उनका मन नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के जातिवाद से वे परेशान थे। सब बेच बाच कर चंडीगढ़ पंचकूला आ गए। वही चंडीगढ़ जहां वे कभी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को लाए थे। अब यहां उनके कुछ पुराने साथी थे, दो बेटियां थीं और थी पंजाब का खुली हवा।

एक बार किसी सेमिनार के सिलसिले में डॉ. मेघ और सूर्य प्रसाद दीक्षित मुंबई आए। हम तब जुहू में आईडीबीआई के फ्लैट में रहते थे। हमारी बेटी अभी दो साल की नहीं हुई थी। वह बार-बार उन दोनों बुजुर्गों के पास जाकर अपने कुछ खिलौने दिखाती रही। घर में फूल रखे थे। वह उन दोनों के सिर पर पुष्प वृष्टि करती रही। डॉक्टर मेघ उसकी इस बाल लीला से गद्गद् होते रहे। अब भी उस दृश्य को हम कई बार याद करते हैं। तब से डॉक्टर साहब अपनी हर चिट्ठी में बेटी को आशीर्वाद देना नहीं भूले।

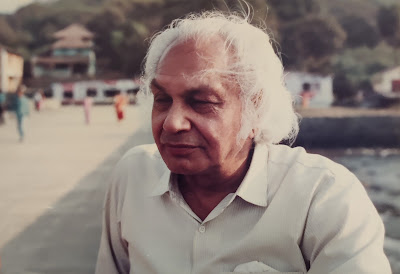

उन्हें जब भी मुंबई आना होता, अपनी योजनाएं पहले ही बनाना शुरू कर देते। एक बार आए तो नेहरू तारांगण में हमें भी ले गए। वहां सौरमंडल की जितनी जानकारी दीवारों पर अंकित थी या अलग-अलग तरह से प्रदर्शित की गई थी, वे उसे बेहद तेज गति से नोट करते गए। वहां पर हमने प्लैनीटोरियम का एक शो भी देखा। फिर एक बार किसी सेमिनार में आए तो उन्होंने एलीफेंटा गुफाओं में जाने की ठान कर रखी थी। हम चिंतित थे कि वे लंगड़ाते हुए करीब दो सौ सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे। लेकिन वह तो ठान चुके थे। लंबी यात्रा यानी जुहू से गेटवे ऑफ इंडिया एक घंटा सड़क से, फिर गेटवे से घारापुरी टापू तक मोटर वोट यानी फेरी से एक घंटा, और फिर करीब दो सौ सीढ़ियां चढ़ने में जितना समय आपको लगे। यह एक तरफ की दूरी है और इतना ही वापस लौटना। आसान तो नहीं था लेकिन उन्होंने यह यात्रा की। बड़ी सलंग्नता से उन्होंने चित्र खींचे। अपना कैमरा साथ लाए थे। तब श्वेत श्याम या रंगीन फिल्म डालकर फोटो खींचे जाते थे और स्टूडियो में फिल्म धुलवा कर फोटो तैयार करवाए जाते थे। दुर्भाग्य से उनकी फिल्म एक्सपोज हो गई। एक भी चित्र नहीं मिला। वे बहुत निराश हुए। मेरे खींचे हुए उनके यादगार चित्र बचे रहे। उनमें से एक बनास के मेघ अंक और अब मेघ सौंदर्य दर्शन पुस्तक में छपा है।

एक बार वह एक सेमिनार के सिलसिले में आए तो यूनिवर्सिटी के कलीना केंपस के गेस्ट हाउस में ही रुके। यह शायद सन 2012 की बात है। मेरे साथ रमेश राजहंस, हृदयेश मयंक और शैलेश सिंह थे। हम लोगों ने करीब डेढ़ घंटे की बातचीत रिकॉर्ड की। मैं उनके बचपन के बारे में जानना चाहता था। कुरेद कुरेद कर हमने कई कुछ जाना। यह बातचीत भी इस पुस्तक में प्रकाशित है।

डॉ मेघ खुद तो एक के बाद एक काम में लगे रहते थे, हम दोनों से भी अपेक्षा करते थे कि हम निरंतर काम करें। खासकर सुमनिका से उनकी बहुत अपेक्षाएं थीं। हमारे समकालीन छात्रों नीलम और जगदीश से भी अपेक्षा करते थे। इन तीनों को वे सौंदर्यबोध शास्त्र का त्रिक कहते थे। हालांकि हम बहुत बाद के छात्र थे। उनके पुराने छात्र नाटककार नरेंद्र मोहन और गंगा प्रसाद विमल जैसे रचनाकार रहे हैं।

मेघ जी बार-बार याद दिलाते थे कि वह प्रांत, प्रादेशिकता, धर्म, भाषा से ऊपर हैं। विचारधारा के तौर पर उन्होंने मार्क्सवाद को कभी नहीं छोड़ा। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अनुशासनों के साथ-साथ उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का भी अवगाहन किया। बातचीत में मैंने उनसे पूछा था कि डॉक्टर साहब यह कैसे हो गया कि आपकी मार्क्सवाद में इतनी दृढ़ आस्था है लेकिन आपके छात्र वैसे नहीं निकले। उन्होंने स्वीकार किया और उसका कारण यह बताया कि मैंने उन्हें इनडॉक्ट्रीनेट नहीं किया। यानी उन्होंने अपने छात्रों को अपने हिसाब से पुष्पित पल्लवित होने की छूट दी। एक अध्यापक से और क्या चाहिए।