आप डॉ. विजय बहादुर सिंह और विजय कुमार के बीच समकालीन कविता पर हुए पत्राचार को पढ़ चुके हैं जो मूलतः चिंतनदिशा में छपा था. अब नए अंक में कवि संपादक विजेंद्र और जीवन सिंह की प्रतिक्रियाएं छपी हैं। पहले पढि़ए विजेंद्र की प्रतिक्रिया। पोस्ट लंबी है, धैर्य से ही पढ़नी होगी।

पिछले दिनों एक किताब पढी। नाम है, 'समकालीन कविता :

प्रश्न और जिज्ञासायें 'लोकमित्र प्रकाशन, दिल्ली, 2011। इसके लेखक हैं, प्रख्यात

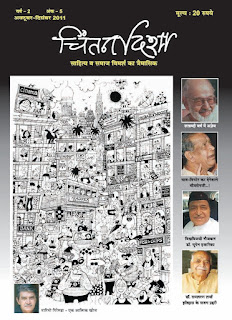

मार्क्सवादी चिंतक तथा समीक्षक आनंद प्रकाश। जब दिल्ली से जयपुर लौटा तो 'चिंतन दिशा' का अंक चार मिला। इस अंक में समकालीन

कविता को लेकर विजय बहादुर सिंह तथा विजयकुमार के दो पत्र बहस के लिये दिये गये

हैं। यहाँ अपनी बात कहने से पहले मैं दो बातें साफ करना चाहूंगा। एक तो वैचारिक

प्रतिबद्धता को पूर्वाग्रह या दुराग्रह न माना जाये। दूसरे, अपनी

बात को पुष्ट करने के लिये मैं उपर्युक्त अत्यंत प्रामाणिक, महत्वपूर्ण

तथा आंख खोलने वाली पुस्तक का उपयोग करने की अनुमति चाहूँगा।

उक्त दोनों पत्रों में

समकालीन कविता के बारे में आधी अधूरी चिंताओं को पढने के बाद मुझे बडी निराशा हुई।

दोनों पत्र हमें ले कहीं नहीं जाते। बल्कि विरोधाभासी कथनों तथा तर्कविहीन

स्थापनाओं के बीहड में छोडते हैं। कविता का सामान्य पाठक भी यह समझ लेगा कि दोनों

ने समकालीन कविता को ढंग से या तो पढा ही नहीं या जानबूझ कर उसके महत्वपूर्ण

हिस्से को छोड दिया है। विजयबहादुर सिंह को मैं एक प्रतिष्ठित मार्क्सवादी समीक्षक

की तरह ससम्मान देखता रहा हूँ। उनके पत्र में जिस तरह कुछ बातों को बडी बेचैनी से

उठाया गया है वे उनके 'स्वपक्ष त्याग', तथा तर्कहीन विचार की ओर संकेत करती

हैं। अगर ऐसा है तो जनवादी समीक्षा के लिये यह अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिये

दुर्भाग्य। वह एक गंभीर जनवादी समीक्षक रहे हैं। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसके

ब्यौरे में जाने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। विजयकुमार का पत्र विजयबहादुर सिंह

के उन बुनियादी सवालों से कतराता लगता है जिन्हें उन्होंने बडी तल्खी और गंभीरता से

उठाया है। दूसरे, विजयकुमार के पत्र में, जैसा उनके लेखन में अक्सर होता है, आधुनिकतावादी

उबाऊ शब्दाडंबर ज्यादा है। पुष्ट वैचारिक सहज साफसुथरा विश्लेषण कम। दूसरे,

जहाँ तहाँ तथ्यपरक तर्क न होने की वजह से बातें अराजकता की स्थिति

तक को छूती लगती हैं।

दोनों पत्र लेखकों में

परस्पर मतभेदों के बावजूद कुछ ऐसा साम्य है जिन पर आगे बात होनी चाहिये। मसलन, 'समकालीनता'

की तर्कपूर्ण अवधारणा को लेकर दोनों पत्रों में कोई सोच नहीं है। यह

मान लिया गया है कि जो कोई भी - जैसा भी - आज लिख-पढ रहा है, वह 'समकालीन' है। मैंने इस बात

को पहले भी कई बार उठाया है कि एक समय में लिखने वाले सभी कवि समकालीन नहीं होते।

आख़िर क्यों हमने 'नई कविता' से पीछा छुडाने

को 'समकालीन कविता' कहना आरंभ किया।

कोई नया जिज्ञासु पाठक यह सवाल हमसे कर सकता है। हमें इसका सामना भी करना होगा।

यहाँ मुझे प्रख्यात हिंदी समीक्षक डा. रेवतीरमण की बहुचर्चित तथा बहुश्रुत पुस्तक,

'कविता में समकाल', 1999, विदिशा, का ध्यान आता है। इस पुस्तक में निराला, मुक्तिबोध,

शमशेर, नागार्जुन, केदारनाथ

अग्रवाल, त्रिलोचन, विजेंद्र, केदारनाथ सिंह और शलभ श्रीराम सिंह आदि की कविताओं पर विस्तृत आलेख हैं।

इस किताब की कमजोरी है कि केदारनाथ सिंह की जगह कुमारेंद्र तथा कुमार विकल,

चंद्रकांत देवताले आदि पर आलेख होने चाहिये थे। इन कवियों के बिना

समकालीन कविता का मानचित्र लगभग अधूरा ही रहेगा । मैंने एक बार रेवती बाबू से यह

बात पूछी तो उन्होंने प्रकाशक की तरफ से पृष्ठ संख्या की सीमा को कारक बताया। ख़ैर,

इस पुस्तक की भूमिका में रेवती बाबू ने समकालीनता को 'आधुनिक और प्रगतिशील प्राण तत्वों' से समायोजित माना

है। उन्होंने समकालीनता के नवीनतम आंदोलन को 'रीतिवादी कला

मूल्यों' के विरोध में खडा बताया है। दूसरे, ज्यादा अहम बात है कि इस आंदोलन में 'सर्वहारा

संस्कृति' का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में उन्होंने नागार्जुन

की कुछ पंक्तियाँ दी हैं -'इतर साधारण जनों से अलहदा हो

कर रहो मत कलाधर या रचयिता होना नहीं पर्याप्त पक्षधर की भूमिका धारण करो विजयिनी

जनवाहिनी का पक्षधर होना पडेगा'। इस तर्क से समकालीनता

उतनी व्यापक नहीं है कि हम हर किसी कवि को समकालीन कहने लगें। विजयबहादुर सिंह को

जिस 'पक्षधरता' से इतनी असहमति है वह

नागार्जुन की इन पंक्तियों पर भी ध्यान दें। दूसरे, समकालीनता

का गहरा रिश्ता हमारे मुक्तिसंग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी है। हमने

विश्वविजयी अंग्रेजों से कुर्बानियों भरा संघर्ष करके मुक्ति पाई है। 1857 की क्रांति साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद को निर्मूल करने वाली विश्व की

अनन्य क्रांति हैं। डा. रामविलास शर्मा जैसे मनीषी चिंतक तथा समीक्षक ने इसे बीसवी

सदी की, 'नई जनवादी क्रांतियों की लंबी अपूर्ण श्रृंखला की

पहली महत्वपूर्ण कडी' माना है। यानि इतनी महत्वपूर्ण क्रांति

अभी अपूर्ण है। क्रांतियाँ एक साथ पूर्ण होती भी नहीं। इसीलिये लेनिन ने 'क्रांति को सतत प्रक्रिया' कहा है। ध्यान यह भी रहे

कि किसी क्रांति को उसकी तर्क परिणति तक पहँचाने के लिये क्रांति से पहले - उसके

दौरान तथा उसके बाद भी हमें अटूट संघर्ष करना पडता है। मेरे विचार से समकालीनता

तथा समकालीन कविता को सारत: समझने के लिये भारतीय द्वंद्वमय इतिहास की यह

पृष्ठभूमि बहुत ज़रूरी है। अन्यथा समकालीनता के बारे में अनेक विभ्रम बने रहेंगे

जैसा कि इन दोनों पत्रों से लगता है। मेरे लिये समकालीन कवि वही है जो हर स्तर पर

मुक्तिसंग्राम की इस अधूरी छूटी प्रक्रिया को जनता से एकात्म हो अग्रसर कर रहा है।

दूसरे शब्दों में जो उन ऐतिहासिक शक्तियों को बल दे रहा है जो इसे सामाजिक गति की

के साथ अग्रसर करने में जी-जान से लगी हैं। इसके लिये संघर्षशील लोक से कवि को

एकात्म होना पहली शर्त है - कवि नागार्जुन जिसे ''विजयिनी

जनवाहिनी'' का पक्षधर होना कहते हैं। दूसरे, समकालीनता सिर्फ़ समय से नहीं, बल्कि वह कवि की

विश्वदृष्टि - विजन - से परखी जाती है। हमारे जैसे वर्ग विभाजित समाज में आज अनेक

अतीतगामी कवि हैं। प्रतिगामी कवि हैं। यथास्थितिकामी कवि भी बहुत हैं। जाने कितने

हैं जो जनता से दूर ही नहीं, उससे नफ़रत भी करते हैं। हम

उन्हें किस तर्क से समकालीन कहेंगें। सवाल होगा कि एक ही समय में लिखने वालों को

फिर क्या कहें। वे 'सहकालिक' या 'तत्कालिक' हो सकते हैं। इसीसे जुडा सवाल 'आधुनिकता' का भी है।

इन पत्रों में जिस

आधुनिकता का भवावेशपूर्ण संदर्भ है वह 'औपनिवेशिक आधुनिकता' है।

भारतीय नहीं। विजयकुमार जिसे 'दुश्वार' स्थिति कहकर हमें डरा रहे हैं मैं यहाँ एक सवाल आप सबके सामने रखना

चाहँगा। डा. रामविलास शर्मा, प्रोफैसर चंद्रबली सिंह,

शिवकुमार मिश्र, कमलाप्रसाद, आनंदप्रकाश, रेवतीरमण, जीवन

सिंह, रमाकांत शर्मा आदि जैसे जनवादी समीक्षकों ने उस 'दुश्वार' स्थिति से अपने को कैसे उवारे रखा। क्या वे

आधुनिक नहीं हैं। उनकी आधुनिकता और अज्ञेय आदि की आधुनिकता में क्या कोई फर्क है।

हमारी आधुनिकता हमें सर्वहारा के उत्पीडकों तथा दमनकारियों का विरोध करने की ताकत

देती है। अज्ञेय की आधुनिकता हमें अजनबी, अतीतोन्मुख तथा

रहस्यकामी बनाती है। यही वजह है कि अज्ञेय की 'असाध्यवीणा'

एक समकालीन कृति बनने में विफल रही हैं। भारतेंदु की देसी आधुनिकता

ने उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता बनाया है। वहाँ है 'सच्ची राष्ट्रीयता', उच्चकोटि का देश प्रेम, गहरा स्वदेसीपन। वे अवध के 'किसानों से एकात्म'

हो सकते थे। इसीलिये वह आज समकालीन हैं। आधुनिक भी। अगर भारतीय

आधुनिकता को और सुदृढ तथा व्यापक आधार देना है तो हम उसे 'कम्युनिस्ट

पार्टी का घोषणा पत्र' से जोड सकते हैं। यहाँ पहली बार

इतिहास को द्वंद्वमय दृष्टि से परख सर्वहारा को विश्व चिंतन के केंद्र में लाया

गया है। इसकी सारी मान्यतायें हमें अपनी अधूरी छूटी क्रांति प्रक्रिया को आगे बढाने

में बहुत सहायक हैं। हमारे यहाँ के प्रगतिशील आंदोलन पर उसका गहरा प्रभाव है। इस

बिंदु से एक नई जनवादी संस्कृति का उदय होता है जिसे विजयबहादुर सिंह 'संस्कृति की कलम लगाना' कहते हैं। संस्कृतियों का

विकास इकहरेपन तथा एकांत में न होकर सामाजिक व्यवहार में व्याप्त विश्वचेतना के

छोर से जुडकर होता है। तुलसी, सूर, मीरा,

कबीर, जायसी आदि से हम प्रगतिशील होकर ही जुडते

हैं। विजयकुमार इस आधुनिकता से इतने आक्रांत क्यों हैं। क्योंकि औपनिवेशिक आधुनिकता

की 'ज़मीन' उन्होंने वहीं से उठाई है।

पहले मैं उन बडे समीक्षकों के बारे में बता चुका हँ कि वे सब इस 'कुत्सित आधुनिकता' को दरकिनार करके भी बडे, समकालीन आधुनिक तथा सार्थक आलोचक बने रहे। जबकि किसी आधुनिकतावादी आलोचक

ने अभी उस सीमा तक अपनी पहचान भी नहीं बनाई। हाँ मुझे याद आया महाकवि निराला ने 'कुकुरमुत्ता' में इसी नस्ल के आधुनिक कवियों को 'दुम हिलाने वाला टैरियर' यानि 'टिर्री कुत्ता' तक कहा है -'चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर बहार उसके पीछे जैसे भुक्खड फ़ालोवर उसके पीछे

दुम हिलाता टैरियरआधुनिक पोयेट'।

ध्यान रहे महाकवि इसी 'औपनिवेशिक आधुनिकता' को लताड रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो वह आधुनिक अंग्रेजी कविता के पिता

कहे जाने वाले कवि एलियट को यह नही कहते, 'कहीं का रोडा,

कहीं का पत्थर' टी.एस. एलीयट ने जैसे दे मारा पढने

वालों ने भी जिगर पर रख कर हाथ, कहा, लिख

दिया जहाँ सारा'। इस आधुनिकता से

बचने को ही शायद उन्होंने कहा था -'जनता जातीय वेश की हो'। मैं इसमें जोडना चाहूँगा कि हिंदी कविता तथा

आलोचना भी जातीय वेश की हों। समकालीनता और आधुनिकता का उचित अर्थ न समझने के कारण

विजयबहादुर सिंह जैसे परिपक्व आलोचक कुँवरनारायण की बहुत ही कमजोर कविता को

समकालीन कविता का नमूना बनाकर पेश करते हैं। कविता है - 'फोन

की घंटी बजी मैं ने कहा, मैं नहीं हूँ..। एक दिन मौत की घंटी

बजी मैं हूँ, में हूँ, मैं हूँ मौत ने कहाकरवट बदलकर सो जा'। इस कविता में ऐसी क्या ख़ास बात है जो उन्हें

इतना परेशान करती रही। शब्दों की खटर पटर से एक ख़ास किस्म का 'चमत्कार' पैदा किया गया है। सघन ऐंद्रियबोध की जगह 'वाग्मिता' है। ऐसी वाग्मिता केदारनाथ सिंह आदि

कवियों में भी ख़ूब है। मध्यवर्गीय मिजाज के पेशेवर आलोचक ऐसी कविताओं में काफ्का

का हारर या कामू की आत्मपीडा खोज कर आंनदित होते हैं। यहाँ सवाल हो सकता है कि

इतने पहले प्रेमचंद की ऐसी क्या विवशता थी जो उन्होंने होरी जैसे अति सामान्य जन

को अपने महाकाव्ययी उपन्यास 'गोदान' में

प्रतिष्ठित किया। या निराला जैसे छायावादी कवि ने मँहगू, झींगुर,

बिल्लेसुर बकरिहा जैसे अति सामान्य चरित्र क्यों रचे। क्योंकि ये

दोनों महान लेखक समकालीनता की छाया प्रतीतियों का भेदन कर सार तत्व तक जा रहे थे।

यही वजह है कि वे हमारी अधूरी छूटी क्रांति की प्रक्रिया को अग्रसर करते हैं।

नागार्जुन, केदार बाबू, त्रिलोचन तथा

मुक्तिबोध उसे आगे बढाते हैं। इनकी परंपरा के कवि आज भी उस प्रक्रिया को अग्रसर

करने में लगे हैं। मजे की बात यह कि आधुनिकतावादी समीक्षक सुरक्षा कवच की तरह

प्रेमचंद या निराला का नाम तो लेते हैं पर उनके लोकधर्मी विजन से कतराते हैं।

विजयबहादुर सिंह को, मुझे आश्चर्य है, होरी,

घीसू, धनिया जैसे चरित्र आज की कविता में

दिखाई नहीं देते। जबकि आज की कविता में 'मुर्दा सीने वाला'

चरित्र भी जीवंत हुआ है। डा. रेवतीरमण के अनुसार 'प्रबंध कविता में इससे पहले ऐसे चरित्र के बारे में शायद ही किसी ने सोचा

हो।' ऐसे आदमकद तथा चतुर्आयामी बीसिओं चरित्र समकालीन हिंदी

कविता में रचे गये हैं। नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र को एक साथ रखना उचित नहीं

हैं। भवानी प्रसाद मिश्र छायावाद से प्रेरित विचारहीन कविता के कवि हैं।

विजयबहादुर सिंह ने उनकी पंक्तियाँ दी हैं - 'समूचा जंगल

जला देने वाली आग, कौन कहता है लगनी नहीं चाहिये'। पूरे जंगल को जला डालना किस के विनाश का संकेत

है। यह एक तर्कहीन कथन है सतपुडा के घने जंगलों में इतनी आसक्ति। फिर पूरे जंगल को

जला डालने का भावावेश। यह तो विचारहीन अराजकता की स्थिति है। इसीलिये मैंने ऐसी

कविता को 'विचारहीन' कहा है। यह

संवेदना का पहला स्तर है जो न तर्कयुक्त है न बुद्धिसंगत। सिर्फ़ प्रतिक्रिया है

दिशाहीन। हर चीज का विनाश....। क्या गांधीवाद यही है। दोनों पत्रों में इतिहास को

अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया है। विजयकुमार बार बार 'इतिहासबोध'

की बात तो करते हैं पर वह इतिहास में निहित उस वर्गसंघर्ष के सच को

नहीं कहते जिससे सामाजिक गतिकी अग्रसर होती है। यह इतिहासबोध वैसा ही अमूर्त है

जैसा एलियट को 'अतीत के अतीतत्व' का

बोध। विजयबहादुर सिंह इतिहास की जगह 'आत्मा' की बात ज्यादा करते हैं। उन्होंने कविता को 'आत्माभिव्यक्ति'

बता कर कविता के प्रयोजन तथा स्वभाव का सवाल उठाया है। विजयकुमार इस

सवाल का सीधा सामना नहीं कर पाते। खासतौर पर भारत भवन स्कूल की छाया में पले सभी

कलावादी कविता को 'आत्माभिव्यक्ति' कहते

हैं। वहां उनके लिये 'आत्मसाक्षात्कार' भी हैं। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ भारतीय महान कलैसिक्स तथा काव्यशास्त्र

की आचार्य परंपरा ऐसा नहीं मानती। यह फिर उपर्युक्त आधुनिकता का ही अवशेष है

जिसमें अस्तित्ववादी दर्शन की छाया झलकती है। हमारे यहाँ प्रकृति तथा जगत को ही

अक्षत काव्य माना है - 'देवस्य पश्य काव्यं न ममार न

जीर्यति'। यही नहीं विश्व के प्रथम

कला चिंतक महीदास (1000 ई. पूर्व) तो कवि कर्म को ही 'शिल्प' यानि कलापरक कर्म कहते हैं। 'शिल्पानि छंदोमयं' यहाँ कहीं 'आत्माभिव्यक्ति' के संकेत नहीं है। दूसरे, हमारे यहाँ कवि द्वारा इस संसार को अपने अनुसार 'रूपांतरित'

करने पर जोर है। कहा है, 'अपारे काव्य

संसारे कविरेक: प्रजापति यथास्मै रोचते

विश्वं तथेदं परिवर्तते'। यहाँ दो

बातों पर बल है। कवि का कथ्य - संसार अपार है। दूसरे, उसे

अपनी विधायिनी कल्पना द्वारा कवि अपने अनुसार रूपांतरति करता है। इसी को अरस्तू 'वस्तु का पुनस्सृजन' कहते हैं। आज के सँदर्भ में

प्रमुख बात है कवि कर्म का रूपांतरित होते इस संसार की आंतरिक प्रक्रिया से जुडना।

ध्यान दीजिये यदि कविता हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही होती तो आचार्य मम्मट इसके

अनेक प्रयोजनों में से 'शिवेतर क्षतये' प्रयोजन को इतना महत्व क्यों देते। इससे यह भी लगता है कि हमारे यहाँ

कविता को जनविरोधी होने से बचाया गया है। समकालीन कविता के संदर्भ में आनंद प्रकाश

का यह कथन ध्यान देने योग्य है। 'आज की कविता को

आत्माभिव्यक्ति के संकुचित दायरे से मुक्त होना है'। हम इस पर सोचें, क्या भाव तथा विचार के स्तर पर

कविता एक अस्त्र का काम नहीं करती। मम्मट ने कविता को अस्त्र मानकर ही 'शिवेतर क्षतये'' उसका प्रयोजन बताया होगा। मैंने

अरस्तू से लेकर एफ.आर. लीविस तक के किसी अंग्रेजी काव्यशास्त्री को इतना विशेष

काव्य प्रयोजन बताते नहीं जाना। ज़रा सोचें कि यदि 'रामायण'

से 'युद्धकाण्ड' तथा 'रामचरितमानस' से 'लंका काण्ड'

हटा दें तो दोनों ही अमर कृतियाँ निष्प्रयोजन लगेगी। यहाँ जीवन का

महासंघर्ष ही नहीं, विकल्प भी लक्षित हैं। महाभारत में

अद्यांत संघर्ष ही प्रमुख है। आत्माभिव्यक्ति में संघर्ष नहीं पलायन ही मूर्त होता

है। तुलसी का 'स्वांत: सुखाय' कहना

आत्माभिव्यक्ति का संकेत न होकर कविता से रचनात्मक निर्लिप्त संतोष प्राप्त करने

भर से है। शिवेतर क्षतये के लिये संघर्ष हमारी ॠचाओं में भी हैं। ध्यान देने की

बात है कि निराला 'राम की शक्ति पूजा' में

शिवेतर क्षतये का ही काव्य तर्क दे रहे हैं। 'अन्याय जिधर,

है शक्ति उधर'। इस

से चिंतित होकर वह शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। यह शक्ति लोकतंत्र में उभरती

नई जनशक्ति ही है। नागार्जुन, केदार बाबू, मुक्तिबोध तथा त्रिलोचन इसी लोक - संघर्षधर्मी कविता को विकसित कर रहे

हैं। बाद में यह परंपरा कुमारेंद्र, कुमाल विकल, शलभ श्रीराम सिंह, वेणुगोपाल, चंद्रकांत

देवताले, ज्ञानेंद्रपति तथा मदन कश्यप आदि में नया रूप लेती

गई हैं। दूर दराज के जनपदों में युवा कवि लोकधर्मी परंपरा को अच्छा रूप देने में

लगे हैं। यह हमारी वही लंबी काव्य परंपरा है जहाँ कविता आत्माभिव्यक्ति के संकीर्ण

दायरे को तोड जनता से एकात्म होती है। बुर्जुआ मन इस संघर्षधर्मी कविता से डरता है।

उसे ऐसी कविता में अपने विनाश के बीज अंकुरित होते दिखते हैं। इसीलिये वह सत्ता

में रहकर अपनी रक्षा के लिये आत्मनिष्ठ कवियों तथा समीक्षकों का एक सांस्कृतिक

सुरक्षा कवच रच लेता है।

विजयबहादुर सिंह ने 'परंपरागत

सामूहिकता' का बोध कह कर समकालीन कविता के संदर्भ में परंपरा

का बहुत ही सार्थक सवाल खडा किया हैं। विजयकुमार ने सवाल के जवाब में जो बौखलाहट

व्यक्त की है उससे परंपरा का सत्य तथा महत्व कम नहीं होता। विजयकुमार ने परंपरा को

'ठहरी' और 'यांत्रिक'

अवधारणा से अभिहित कर सवाल किया है। उनके कहे वह हमें आज क्या किसी

भी तरह 'राहत' दे सकती हैं। अब तक जो

बातें कही गई हैं भारतीय काव्य के बारे में वे हमारे विदग्ध आधुनिक मन को क्या

राहत देने वाली नहीं हैं। भारतीय काव्य परंपरा हमारी जातीय अस्मिता तथा जनता के

संघर्ष को अटूट बनाये रखने के लिये हमें एक अचूक अस्त्र सौंप रही हैं। दूसरे,

योरुप के 'गले कचरे' से

हमें भार मुक्त करने के लिये नये मौलिक चिंतन की उर्वर चित्त भूमि प्रदान कर रही

है। ध्यान रहे परंपरा कभी 'यांत्रिक' या

'ठहरी' चीज नहीं है जैसा विजयकुमार

सोचते हैं। परंपरा कहते ही उसे हैं जो सतत प्रवाहित तथा विकासशील है। परंपरा के

संदर्भ में डा. रामविलास शर्मा के इस कथन पर भी विचार करें - 'जो महत्व ऐतिहासिक भैतिकवाद के लिये इतिहास का है वही आलेचना के लिये

साहित्य की परंपरा का। इतिहास के ज्ञान से ही ऐतिहासिक भैतिकवाद का विकास होता है।

साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही 'प्रगतिशील आलोचना'

का विकास होता है। काश विजयकुमार ने अपने या अंग्रेजी के क्लैसिक्स

को एकाग्र होकर गहराई से जाना - समझा होता, तो कदाचित् वह

परंपरा के बारे में इतनी सतही बात न कहते। अतीत के गर्भ से वर्तमान का अंकुरण होता

है। ठीक वैसे ही परंपरा से ही समकालीनता जन्मती है। इसे अन्यथा न लिया जाये -

परंपरा के सम्यक् ज्ञान तथा गहन अध्ययन - चिंतन के बिना कोई कवि या समीक्षक सार्थक

या बडा बन पायेगा, मुझे संदेह है। एक बडा लेखक अपनी परंपरा

को पढता - समझता ही नहीं है, वह उसे नवीकृत कर विकसित भी

करता है। मैं विजयबहादुर सिंह की इस बात से सहमत हूँ कि 'ऐसा

भी उसे - कविता को - क्यों होना चाहिये कि उसमें अपनी ज़मीनी गंध न हो'। हिंदी में ज़मीनी गंध वाली कविता की लंबी परंपरा है। पर आज वह अधिसंख्य

कविता से क्यों गायब है। यह चिंता का विषय है। ज़मीनी गंध कविता में ही नहीं हमारी

आलोचना में भी प्रेय होगी। आचार्य शुक्ल अपनी धरती को कभी नहीं छोडते। अपनी

जातीयता को भी। डा. रामविलास शर्मा अपने वैसवाडे को कभी नहीं भूलते। कम ही सही आज

ऐसे कवि तथ समीक्षक हैं जो अपनी धरती तथा अपनी जनता से एकात्म हैं। उनमें 'ज़मीनी गंध' भी प्रचुर है। आख़िर क्या वजह है कि हम

अपनी ज़मीन, जनता तथा भाषा से कटे हुये हैं। इसकी वजह मैं

पहले बता चुका हूँ : औपनिवेशिक आधुनिकता के अनर्गल बोझ से दबे होना। लोक से दूरी।

अपनी लोक भाषाओं का तिरस्कार। समकालीनता की तरह लोक के बारे में भी अनेक भ्रम हैं।

कुलीन चित्त के लोग लोक को मनोरंजन की चीज मान कर उसमें रस लेते हैं। आदिवासियों

तथा गाँव वालों की कला, रीतिरिवाज, उनके

उत्सव, वेश भूषा, अंधविश्वास, उनके टोटके आदि ही उनको लोक हैं। पर वे लोक के जातीय संघर्ष को ऑंख ओट

किये रहते हैं। दूसरे, लोक को गाँव और शहर में विभाजित करके

देखते हैं। लोक सर्वहारा के रूप में ऐसी वैश्विक शक्ति है जो दमन और शोषण के विरुद्ध

खडी होती है। ध्यान दें भारतीय मुक्तिसंग्राम में कितने आदिवासियों ने अंग्रेजों के

विरुद्ध संघर्ष में कुर्बानियाँ दी हैं। बिरसा मुण्डा, तिलका

माँझी, केरल किसानों का संघर्ष, जगदलपुर

के विप्लवी आदिवासी - आदि। क्या हम इनके संघर्ष और कुर्बानियों को विस्मृत कर

पायेंगें। आज भी उनकी संघर्षशील चेतना हमारी समकालीनता तथा आधुनिकता का जैविक

हिस्सा हैं। बुर्जुआ मन इसे अंदर से नफरत करता है। आचार्य भरत से लेकर आज तक लोक

परंपरा अटूट है। समकालीन कविता में जहाँ यह अनुपस्थित है वह अपाहिज लगती है। कमजोर

है। उसमें इकहरापन आया है। ज़मीनी रंग लुप्त हुआ है। क्या बिना लोक के हम व्यापक

तथा बडे सामाजिक सरोकारों की कविता रच पायेंगे। कविता में न तो पूर्णत: 'आत्मविसर्जन' होता है न 'आत्मस्थापन'। जैसा विजयबहादुर सिंह मानते हैं। मैं सामाजिक यथार्थपरक कविता की बात कर

रहा हूँ। जैसे पहले कहा जा चुका है वस्तु के पुनस्सृजन की संश्लिष्ट प्रक्रिया के

दौरान ही हम कविता में अपनी निजता का रंग घोल देते हैं। इसे ही हम वस्तु को

आत्मपरक बनाना भी कहते हैं। वस्तु को आत्मपरक बनाके ही हम उसका रूपांतरण कर पाते

हैं। इसी को आनंदवर्धन ने -'यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं

परिवर्तते' कहा है।

विजयबहादुर सिंह ने 'पाखण्डी',

'बेईमान', 'चोर' तथा 'नकलची' कवि तथा समीक्षकों से ठीक ही नाराजगी व्यक्त

की है। पर एक दिन समय ऐसे लोगों को फटक कर कूडेदान की ओर फैंक देता है। मेरा यकीन

है कि जीवन में गिरा हुआ मनुष्य एक बडा कवि या समीक्षक नहीं हो सकता है। एक बेहतर

इन्सान होना रचना कर्म की पूर्व शर्त है। पर बेहतर इन्सान इस दुनिया में आज भी बचे

हैं। कैसा ही विकट समय हो वे बचे रहेंगे। उसी अनुपात में ईमानदार उत्कृष्ट कवि

होंगे। समीक्षक भी। हमें निराश होने की कोई वजह नहीं लगती है। दोनों पत्रों में

ऐसी चिंतायें नहीं हैं जिससे हम इक्कीसवी सदी के कवि तथा उसके कविकर्म की भूमिका

को समझ सकें। विजयबहादुर सिंह ने 'प्रतिबद्धता'' तथा 'प्रगतिशीलता' दोनों को

लताडा है। मेरे खयाल से यदि हमने रचना कर्म जनता के पक्ष में साधना के स्तर पर

लिया है तो ये दोनों बातें हमारे लिये कोई व्यवधान नहीं बन सकतीं। यदि कवि या

समीक्षक सिर्फ़ पेशेवर होकर मात्र यश: कामी होते हैं तो उन्हें उक्त बातों की ज़रूरत

ही नहीं होती। प्रगतिशीलता एक बहुत बडी वैज्ञानिक जीवन दृष्टि है। प्रेमचंद ने इसे

हर लेखक के लिये अनिवार्य शर्त माना है। प्रतिबद्धता एक रचनात्मक अनुशासन है। इन

चीजों में विकार या विकृतियाँ तभी आती हैं जब रचनाकार अपने आचरण से गिरता है। या

उसमें रचनाकर्म साधने की क्षमता नहीं होती। सामाजिक रूपांतरण से जुडा कोई सार्थक

कवि बुनियादी सामाजिक तथा राजनीतिक मान्यताओं पर समझौतावादी दृष्टि नहीं अपनायेगा।

दूसरे छोर पर विजयकुमार ने 'भय', 'असुरक्षा',

'आशंका', 'दुस्स्वप्न', 'बाबलापन' - 'उत्ताप' तथा 'जीवन मृत्यु' के मिलन बिंदु आदि बातें कहकर एक ऐसा

भय दिखाया है जिस से मनुष्य का सर्व विनाश ही जैसे एक विकल्प बचा है। यह पतनशील

अस्तित्ववाद के ही अवशेष हैं जो कुलीन मन में बार बार उभरते दिखते हैं। या फिर

काफ्का से किराये पर ली हुई्र वह भाषा है जो लोक से कटा हुआ हर लेखक बोलने को

मजबूर है। कहने को काफ्का बुर्जुआ विरोधी था। पर उसे हर समय दुनिया का सर्वनाश

दिखाई देता था। वह सोचता था समाज का पतन हो चुका है। दुनिया का विनाश अचूक है।

महाप्रलय सन्निकट है। मनुष्य उसे लिसलिसे कैंकडे दिखने लगे थे। उसके अनुसार विश्व

की सभ्यता को नष्ट होना ही है। हिंदी में ऐसे लेखकों की कमी नहीं जो दिखने में

जनवादी, सोच में पतनशील आधुनिकतावादी हैं। मनुष्य जाति की

सृजनशील क्षमताओं में जब यकीन ढहने लगे तो जानो हम स्वयं भी अंदर से छीज चुके हैं।

हमारी रचनात्मक ऊर्जा चुक गई है। गोर्की भी पैट्रोग्राड में छीजते-बुझते बुद्धिजीवियों

के बीच बैठ कर एक बार बहुत निराश हुये थे। तब लेनिन ने उन्हें रूसी देहातों में

जाकर बनते - बिगडते रूस को देखने की सलाह दी थी। ऐसे अवसादग्रस्त विचार बुर्जुआ

सत्ता को ही बल देते हैं। बाइबिल में एक जगह कहा है कि 'उनके

ऑंखें हैं, पर देखते नहीं। उनके कान हैं पर सुनते नहीं'। न सुनने न देखने का यह समय ऐसा ही है। जिन आंखों को समकालीन कविता का

चेहरा 'रेगिस्तान' नजर आता है, उन्हें वहाँ का 'नख्लिस्तान' क्यों

नहीं दिखाई देता। परंपरा और इतिहास से हम यही तो सीखते हैं कि कठिन से कठिन दौर

में रहकर भी मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष किया है। वही इस दुनिया को

रूपांतरित कर स्वयं भी बदला है। वह आज भी जिंदा है। उसका संघर्ष हमें पाँच सितारा

होटिलों में बैठकर दिखाई नहीं देता। लोक से जितनी दूर जायेंगे हम उतने ही असहाय,

सशंकित, डरे हुये, उत्तप्त,

दिशाहीन महसूस करेंगे। विकल्पहीनता का बडा संकट क्या लेखक को ही

नहीं सुलझाना पडेगा। ग्रेनाइट ऍंधेरे में भी प्रकाश की धारियाँ होती हैं। यह समय

काफ्का के 'हारर' तथा कामू की 'आत्मपीडा' से मुक्त होने का भी है।

समकालीन कविता के संदर्भ

में एक सवाल गाँव और शहर को लेकर भी उठाया गया है। पूंजी केंद्रित समाज में

बुर्जुआ बडी चतुराई से दो काम करता है। एक तो गाँव और शहर का अलगाव। दूसरे, दिमागी तथा

जिस्मानी श्रम में विभाजन। मार्क्स ने इसे 'मैटाबोलिक रिफ्ट'

की संज्ञा दी है। यह रिफ्ट मनुष्य मनुष्य के बीच ही नहीं बल्कि

मनुष्य और प्रकृति के बीच भी पैदा हो जाता है। इसीलिये मार्क्स ने किसी भी

बुनियादी परिवर्तन के लिये शहर तथा गाँव के बीच इस रिफ्ट को मिटाना ज़रूरी बताया

है। इसे मार्क्स ने 'बुर्जुआ सभ्यता' से

उत्पन्न 'अलगाव की प्रकृति' भी कहा है।

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि औपनिवेशिक आधुनिकतावादी कवियों तथा

समीक्षकों ने इस 'रिफ्ट' को चौडा करने

में बडी सक्रियता दिखाई है। यही वजह है कि मध्यवर्गीय बुर्जुआ मिजाज से लिखी

समीक्षायें लोकधर्मी कविताओं को हेय समझती हैं लोकधर्मी समीक्षा को स्थूल। यह सही

है कि गाँव से लोग शहर को पलायन कर रहे हैं। यह हमारी उदार आर्थिकी का त्रासद

परिणाम है। गाँव वालों से यदि पूछो तो वे शहर आना अपनी मजबूरी बताते हैं। पूँजी

सत्ता इसी तरह जन को विभाजित कर उन्हें शोषण की चक्की में पीसती रहती है। आज के

कवि को ध्यान देना होगा कि भारत की वह जनशक्ति आज भी जनपदों में सुरक्षित है जिससे

सत्ता काँपती है। यदि गाँव को शहर की तरह संपन्न तथा आत्म निर्भर बना दिया जाये तो

क्या यह पलायन रुक नहीं सकता। विश्वबैंक यही तो चाहता है। जितनी ज्यादा गाँव और

शहर में 'दरार' बढेगी देश कमजोर होगा।

जितना देश कमजोर होगा वह साम्राज्यवादी देश पर निर्भर करेगा। हम उसके उपनिवेश बने

रहेंगे। चीन ने पिछले दशक में अपने गामों की स्थिति बहुत बेहतर की है। 21 नौंबर, 2011 के 'द हिंदू'

अख़बार के अनुसार चीन 70 मिलियन गाँव के गरीब

लोगों का उद्धार कर चुका है। गाँव के गरीबों का अनुपात 2000 में

94,22 मिलियन था। 2010 में वह 26,88

मिलियन रह गया है। क्या भारत उदार आर्थिकी से मुक्त होकर ऐसा नहीं

कर सकता। इसी संदर्भ में विजयकुमार ने चेतना के 'पदार्थीकरण'

(कमौडिटीफिकेशन) की बात कही है। यह जड तथा यांत्रिक भैतिकवाद है।

चेतना का कमोडिटीफिकेशन कह कर उन्होंने संकेत दिया है कि चेतना में सापेक्ष

स्वायत्तता नहीं होती। इसीलिये वह कहते हैं कि 'नारकीय झौंपड

पट्टियों' में रहकर आदमी की संवेदना मर जाती है। वे चेतना

शून्य होने लगते हैं। विजयबहादुर सिंह की बात पर व्यंग्य करते हुये यह भी कहा है

कि उनमें कितने 'तुलसीदास, कबीर,

केशव, या सूर' बचे रह

गये हैं। पहली बात यह कि चेतना बाहरी चीजों से प्रभावित होकर वह अपनी सापेक्ष

स्वायत्त्तता सदा बनाये रखती है। यदि गरीबों के मन में उक्त महाकवि पहले से घुल-मिल

गये हैं तो वे हर हालत में उनके चित्त में बने रहकर उन्हें ताकत देंगे। गहरे से

गहरे त्रास में रहकर भी वे हँसते हैं। गाते हैं। पूजा प्रार्थनायें भी करते हैं।

श्रमकि संगठनों में रहकर अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध के लिये खडे भी होते हैं पर

हम उन्हें देख नहीं पाते। देख कर भी उनकी उपेक्षा करते हैं। यहाँ यह सवाल करना

चाहता हूँ क्या वजह है कि आज की अधिकांश कविता में श्रमिक, छोटे

भूमिहीन किसान, बुनकर, तथा कठिन श्रम

में लगे लोगों के क्रियाशील चित्र गायब हैं। उनकी तीखी अंतर्विरोधी स्थितियों के

प्रसंग लगभग लुप्त हैं। समकालीन कविता के कथ्य में उनका जीवन क्यों वर्जित है। इस

देश का तीन चौथाई यथार्थ उनके जीवन से जुडा है। क्या यह उसी परंपरा की तो त्रासदी

नहीं जिसे आनंद प्रकाश ने ऐसी 'आत्मकेंद्रित कविता' कहा है जिसे न अपने 'समय से ख़तरा' है, 'न तंत्र से' और न 'सत्तारूढ सामाजिक ताकतों' से। उनका 'व्याकरण ही व्यवसाय का व्याकरण' है। 'पुरस्कार, प्रतिष्ठा और महत्व को समर्पित इस काव्य

रचना का चरित्र तब अचानक ही स्पष्ट होता है, जब हम उसे सत्तर

की कविता के समक्ष रखते हैं'। पृ. 172

हाँ बात 'नारकीय झोपडपट्टियो'

में चेतना के बने रहने की थी। इस प्रसंग में मुझे नाजिम हिकमत की एक

कविता याद आती है - 'भूख हडताल का पाँचवा दिन'। नाजिम काल कोठरी में अपनी फाँसी लगने की बाट जोह रहे हैं। फिर भी

जीजीविषा से प्रेरित कविता फूटती है - 'बंधुओ, मेरा मरने का इरादा नहीं किंतु

यदि मेरी मृत्यु होकर ही रही तो भी

तुम्हारे बीच जीता ही रहूँगा अरागाँ के

गीतों में जिऊँगा ...। पिकासो के श्वेत कपोतों में जिऊँगा रोब्सन के गीतों में जिऊँगा और सबसे अधिक

सबसे अच्छी तरह मारसोई बंदरगाह के

मजदूरों के बीच ....। मृत्यु के प्रसंग में पहले हम

कुँवरनारायण की कविता देख चुके हैं। वहाँ मृत्यु 'करवट'

ले के सो जाने को कहती है। नाजिम की मृत्यु का अर्थ हजारों लोगों की

साँसों में जीकर अमरता का गान है। पहला कवि आधुनिक बुर्जुआ है। वह सिर्फ़ अपने बारे

में सोचता है। दूसरा समकालीन है जो सर्वहारा के संघर्ष को समर्पित है। मृत्यु के

सामने खडे रहने पर भी चेतना जड कहाँ हुई। दोनों में फर्क साफ है। इसीलिये मैंने

कहा है कि एक समय में रहने वाले सभी कवि समकालीन नहीं होते। जबकि हमारे बीच न होने

वाले कवि हमसे एकात्म हो जाते हैं।

विजयबहादुर सिंह ने एक

बहुत ही बुनियादी दार्शनिक सवाल उठाया है। चेतना का 'कमोडिटीफिकेशन'

करने वालों को इस सवाल से क्यों कतराना चाहिये। विजयबहादुर सिंह उन

भाववादियों के तर्क को मानते हैं जिनको चेतना 'सर्वस्वायत्त'

है। उसका जन्म पदार्थ से नहीं होता। सुकरात से लेकर आज तक यह विवाद

का विषय रहा है। चारवाक को छोड हमारे यहाँ के भाववादी दर्शन भी कुछ कुछ ऐसा ही

सोचते हैं। पर आज उन्नत विज्ञान इसे नहीं मानता। उसके अनुसार पदार्थ आद्य है। वह

पहले जड से विकसित होकर जैविक बना है। जैविक पदार्थ के अत्यंत विकसित तथा सूक्ष्म

रूप को ही चेतना माना है। चेतना के बिना पदार्थ ने लंबी यात्रा तय की है। पर चेतना

बिना पदार्थ के कहाँ रह पाती है। क्या आज यह सच नहीं कि कोई भी चित्त की क्रिया

किसी ख़ास पार्थिव क्रिया से ही पैदा होती है। विजयबहादुर सिंह ने 'अकादमिक यथार्थ' से बचकर 'काव्य

यथार्थ' पर आने की बात भी कही है। संकेत है कि काव्य यथार्थ

वह जिसे मुक्तिबोध 'जीवनानुभव' कहते

हैं। अकादमिक यथार्थ का नाम मैंने नहीं सुना। शायद उनका अभिप्राय जनवादी या सामाजिक

अथवा आलोचनात्मक यथार्थ से हो। कोई भी काव्य - यथार्थ क्या बिना सामाजिक यथार्थ के

संभव है। विजयबहादुर सिंह शायद यह मानते हैं कि जनवादी प्रतिबद्ध कवियों में कविता

कम, यथार्थ ज्यादा होता है। क्या यह सच है। क्या वह भी 'प्यौर पोइट्री' की बात तो नहीं कर रहे। इसमें संदेह

नहीं कि यथार्थ कहने के साथ हम कविता को न खो दें। पर क्या निरे जीवनानुभव से

सार्थक कविता संभव हैं। कोई अनुभव दिशाहीन प्रतिक्रिया ही होगी जब तक हम उसे तर्क

संगत बनाके बुद्धिगत संवेदना में न बदल दें। अनुभववाद हमें दिशाहीन अराजकता की ओर

भी ले जा सकता है। दूसरे, हमारे अनुभव का आधार वस्तुजगत ही

तो है। काव्य यथार्थ कह कर भी हम सामाजिक यथार्थ से मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ,

मुक्तिबोध ने यह भी कहा है - 'शोषण की अति

मात्रा स्वार्थो की सुख यात्रा जब जब

संपन्न हुई आत्मा से अर्थ गया मर गई सभ्यता' - यहाँ

अकादमिक यथार्थ और काव्य यथार्थ को कैसे अलगायेंगे। मेरे खयाल से कविता से सामाजिक

यथार्थ भूसे से दानों की तरह काव्य यथार्थ से अलग नहीं फटका जा सकता।

विजयकुमार ने नागार्जुन की

कविता के बारे में बडी 'गोलमोल' बातें इस ढंग से कही हैं जैसे उनकी कविता बडी

'सतही' और 'तात्कालिक'

हो। उनके अनुसार उसमें 'समसामयिकता' है। 'तात्कालिकता' है ...।

तमात संदर्भों में उनकी कविता संवेदना 'दाग धब्बों' में 'सनी लिथडी' है। क्या इन

बातों से नागार्जुन काव्य की उस शक्ति का एहसास होता है जो सर्वहारा के पक्ष में खडी

होकर क्रूर होती जाती सत्ता को ललकारती है। जो साम्राज्यवाद का तीखे प्रहारों से

सीधा प्रतिरोध करती है। जिस कविता से एकदम बिल्कुल नया लोकधर्मी सौंदर्यशास्त्र

पैदा हो रहा है। बुर्जुआ पतनशील संस्कृति के समानांतर उसके द्वारा बहुत ज़रूरी

जनवादी संस्कृति रची जा रही है। यानि नागार्जृन की कविता अधूरी छूटी मुक्तिसंग्राम

की क्रांति प्रक्रिया को अग्रसर करने में अग्रगण्य है। जो बातें विजयकुमार ने

गिनाई हैं वे उनकी कविता की छाया प्रतीति मात्र हैं सार तत्व नहीं। विजयकुमार की

बातों से सामान्य पाठक दिग्भ्रमित होगा। उनके यहाँ विपरीत स्थितियों का 'जक्स्टापोज'- सन्निधान - भी नहीं है जैसा विजयकुमार

मानते हैं। बल्कि गहरे अंतर्विरोधों की तीखी टक्करें या भिडंत है। और नागार्जुन की

कविता के संदर्भ में विजयकुमार के लिये यह 'अशुद्ध' कविता क्या चीज है, सामान्य पाठक जानना चाहेगा। जिस किसी ने अंग्रेजी

साहित्य तथा उसका काव्यशास्त्र व्यवस्थित ढंग से पढा होगा वह जानेगा कि इस शब्द की

पृष्ठभूमि क्या है। 'नई समीक्षा' के

दौर में 'द ब्लूम्सबरी परंपरा' के नाम

से सौंदर्य-कलावादी एक प्रवृत्ति प्रमुख हुई। इसका सार था 'कला

कला के लिये'। यानि कला का अनुभव अन्य सभी अनुभवों से भिन्न

- विरल होता है। उसकी कलापरकता को जानने के लिये कोई भी सामाजिक प्रसंग असंगत है।

इस प्रवृत्ति से जन्मी कविता को कहा गया 'प्यौर पोइट्री'। इससे भिन्न यथार्थपरक कविता को तिरस्कृत करने के लिया कहा गया 'इम्प्यौर पोइट्री'। हिंदी के पेशेवर समीक्षकों ने इन

शब्दों का क्रमश : भौंडा अनुवाद किया 'शुद्ध कविता' और 'अशुद्ध कविता'। किसी ने

कहा 'उजली कविता' और 'मैली कविता''। यह और भी हास्यास्पद है। सामान्य पाठक

इन शब्दों से व्यक्त कविता के स्वभाव को नहीं समझता। हमारे लिये फौरन समझ में आने

वाली ये क्रमश: 'कलापरक' और 'यथार्थ परक' कविताये हैं। नागार्जुन की गहन यथार्थपरक

कविता को 'अशुद्ध' कविता कहना उसका

तिरस्कार है। बुर्जुआ आधुनिकों का यही 'भाषा छल' है जिस से वे कुलीन बुद्धिजीवियों का साहित्यिक मनोरंजन कराते रहते हैं।

जैसे अशेक बाजपेयी त्रिलोचन को 'माया' का

कवि कहते हैं। शमशेर को कहेंगे 'लीला' का

कवि। मुक्तिबोध को स्वप्नों - फैंटसी - का कवि। हमें इस भाषा छल के पीछे छिपी

साहित्यिक रणनीति को समझना चाहिये। समय पर इस प्रवृत्ति का विरोध ज़रूरी है।

विजयबहादुर सिंह ने रघुवीर

सहाय की कविता को उचित ही 'लाचारी', 'हताशा', 'अकेलेपन'

से उबाने वाली कविता कहा है। हमारे समय के साधक समीक्षक आनंद प्रकाश

ने उसे 'पराजय', 'नकार', 'सोच का निषेध' तथा समाज से अलग रहकर अकेले ही संघर्ष

करने की स्थिति में 'अनर्गल' कविता तक

कहा है। क्या ऐसे कवि को हम उसकी पीढी का 'सर्वाधिक

महत्वपूर्ण' कवि कहना चाहेंगे। नागार्जुन के संदर्भ में

विजयकुमार ने विभ्रम फैलाने वाली एक और बात कही है। आठवें दशक के कवियों की 'रचनाशीलता' ने नागार्जुन, त्रिलोचन

तथा केदार बाबू जैसे 'पूर्व उपेक्षित'

कवियों को पुन: 'प्रासंगिक' बनाया।

उनकी 'उपेक्षा का दौर' खत्म हुआ। कोई

भी सवाल कर सकता है कि आख़िर 'सत्तर' के

महत्वपूर्ण दशक' का क्या हुआ। दूसरे, क्या

उपर्युक्त कवि सत्तर के दशक से बहुत पहले ही प्रतिष्ठित नहीं हो चुके थे। क्या

उन्हें इस तरह उपेक्षित कहना 'नई कविता के प्रतिमान' में कही गई बात की नकल नहीं है। इन बातों पर ध्यान दिया जाये। बल्कि सच तो

यह है कि आठवें दशक की तथाकथित रचनाशीलता उक्त बडे कवियों के प्रकाश में दिखने

योग्य बन पाई थी। आनंद प्रकाश ने सत्तर के दशक पर अपने 50 पृष्ठीय

अध्याय में कुछ उन पेशेवर आलोचकों को उत्तर दिया जो उसे गर्त में छिपाये रहे थे।

वह नाकामयाब कोशिश आज भी जारी है। आनंद प्रकाश को इस दशक के प्रारंभ में 'नागार्जुन, केदार तथा त्रिलोचन' के नाम याद आते हैं। बाद मे शमशेर का नाम भी जुड जाता है। इस दशक के दूसरे

दौर के कवियों में कुमारेंद्र, श्रीराम तिवारी, विजेंद्र, कुमार विकल, शलभ

श्रीराम सिंह आदि की कविता का व्यापक विश्लेषण यहाँ है। उनके लिये सत्तर की कविता

में 'फार्म' और 'कथ्य'

दोनों ही 'महत्वपूर्ण' तथा

'समस्यामूलक' हैं। यही नहीं बल्कि ये

कवि 'अपनी पहचान साठ के दशक' में ही

बना चुके थे। अस्सी तथा नब्बे के दशक में जिस 'नई रचनाशीलता'

की बात विजयकुमार करते हैं उसे आनंद प्रकाश ने 'शासकीय कला मूल्यों वाली कविता' कहा है। यह भी कहा

है कि उसका व्याकरण भी 'व्यवसाय का व्याकरण' है। पुरस्कार, प्रतिष्ठा, और

महत्व को समर्पित इस काव्य रचना का चरित्र तब और ही स्पष्ट हो जाता है, जब हम उसे 'सत्तर की कविता के समक्ष' रखते हैं। पृ. 172

दोनों पत्रों में बहुत सी

बातें कही गई हैं जिन पर बात-चीत हो सकती है। मैं ने सिर्फ़ कुछेक ऐसी बुनियादी

बातों की ओर संकेत किया है जो समकालीन कविता की बहस को और आगे बढा सके। इसके साथ

हमें इक्कीसवीं सदी में कवि कर्म तथा कवि दायित्व के बारे में नये सिरे से सोचने

को प्रेरित भी करें। क्या कवि इसी तरह लोक विमुख अ-राजनीतिक कविता लिख कर संतुष्ट

होते रहेगें। क्या वे मध्यवर्गीय अनुभव परिसीमा का अतिक्रम कर उस संघर्षशील लोक के

करीब नहीं जायेंगे जो राष्ट्रीय निर्माण में अपने को खपा रहा है। साहित्य संगठनों

की भूमिका क्यों निस्तेज़ हो रही है। जन पक्षधर पत्रिकायें क्यों नहीं आगे आकर

वस्तुस्थिति में असरदार हस्तक्षेप करें। हम अपनी इतनी समृद्ध विरासत के प्रति

क्यों उदासीन है। कब तक औपनिवेशिक आधुनिकता के दास बने रहकर हम अपनी भाषा, संस्कृति देश तथा

जनपदों को भूले रहेंगे। क्या जनता तथा स्वाधीनता के लिये संकट समाप्त हो चुका है।

पूँजीवाद से समतामूलक समाज में संक्रमण के लिये कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। संक्रमण

की इस प्रक्रिया को अग्रसर करने के लिये क्या कवियों की भी कोई भूमिका हो सकती है।

उसके लिये जनता से कैसे एकात्म हुआ जा सकता है। लोक या सर्वहारा का चरित्र वैश्विक

है। क्या हम इसे जनवादी संस्कृति का अर्जित ज़रूरी मूल्य न समझें। खप पंचायत तथा

गगनचुंबी भवन क्रमश: क्या सामंती तथा पूँजीवादी व्यवस्थाओं के प्रतीक चिह्न नहीं

हैं। इनके पीछे सक्रिय ताकतों से मुठभेड के लिये हम अपनी कविता को कैसे तैयार

करें। मेरे खयाल से श्रमियों, मझोले किसानों, भूमिहीन खेतिहरों तथा अन्य कठोर काम में नधे लोगों की संगठित ताकत ही रक्तपायी

लोगों से मुक्त करा सकती है। हम विचार करें इस बडी संश्लिष्ट प्रक्रिया में कवि की

भागीदारी कविता के माध्यम से कैसे संभव है। क्या बुनियादी तथा ज़मीनी आंदोलनों के

बिना समझे हम तथाकथित बुर्जुआ उच्च चिंतन या उच्च कुलीन संस्कृति को समझ - समझा

पायेंगे। कृतियाँ क्या स्वत: स्वयं-भू होती है। जिन कृतियों की जडें लोक में गहरी

नहीं हैं क्या वे समाज में स्थित विद्रूपताओं से विमुख नहीं हो जातीं। क्या ऐसी

लोक असमपृक्त कृतियाँ हमारे चित्त को रिक्त नहीं बना देती। आज के कवि पर बाहरी

दबाव कितने ज्यादा हैं। विजयकुमार जिसे 'दुश्वार' स्थिति मानने को अभिशप्त दिखते हैं। पर वह यह क्यों नहीं बताते कि सारी

भयावह स्थितियों के बावजुद विश्व में पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध

प्रतिरोध बढ रहा है। उनके अवसाद में जैसे रघुवीर सहाय का मन मुखर होने लगता है - 'होगा ही अत्याचार और होता ही रहेगा

हारे हैं हार भी रहे हैं हम बार बार और यह स्वीकार करना कि हारे हैं ताकत नहीं दे रहा'। आनंद प्रकाश ने रघुवीर सहाय के इस अवसादी राग को 'अज्ञेय

के साथ साथ चलना' बताया है। क्या इस 'दुश्वार'

स्थिति से उवरने के लिये भारतीय तथा विश्व की जनता सघर्ष नहीं कर

रही। बिल्कुल पडौस के देश नेपाल मे नया सूर्योदय देखकर संघर्षशील जनता में कवि का भरोसा

बढ रहा है। इन बातों पर बिना गंभीरता से सोचे हमारी बहसें पेशेवर आलोचकों का

वाग्विलास ही होगी। अति प्रिय कवि नाजिम की इन पंक्तियों से अपनी बात खत्म करता

हूँ - 'सिर्फ़ इसलिये कि तुमने अपनी उम्मीदें नहीं छोडी

दुनिया की, मुल्क की, आदमी की बेहतरी

की, इस तरह कुछ भी

असंभव नहीं बिता देना - यह बात संभव है, हाँ शर्त यह है कि छाती की बाँयी

ओर वह कीमती हीरा है - वह कीमती हीरा -

चमकता रहे'।

विजेंद्र

मो.:

9928242515

जवाब माकूल है.

ReplyDeleteकाश कि समकालीन कविता पर चल रही इस बहस में कुछ 'समकालीन' कवियों की कविताओं के भरोसे बात होती.

बेहद पठनीय लेख. वैचारिक दृष्टि से संपुष्ट. व्यावहारिक समीक्षा का चौखटा भी प्रस्तावित करता है. पर आज लिखी जा रही कविता को "विचार-परिधि" के बाहर रखता हुआ भी, न जाने क्यों !

ReplyDeleteविजेन्द्र जी ने बहुत ही तथ्यपरक और तार्किक ढंग से महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। लेखन में जितने भी विशेषण समय-समय पर आए हैं, हमेशा विवादित रहे। चाहे वह नई कविता हो, नई कहानी हो या अकविता। ठीक उसी तरह ये समकालीन और आधुनिक है। पहले तो यह देखने, जांचने की आवश्यकता है कि समकालीन शब्द सही है कि आधुनिक। लेखन के संदर्भ से दोनों में अर्थभेद क्या है? इसका काल विभाजन कब से कहां तक हो? 1980,1990, 2000 में से किसके बाद के लेखन को समकालीन या आधुनिक माना जाए?

ReplyDeleteविजेन्द्र जी के विचारों का पूरा सम्मान करते हुए , समकालीनता की इस परिभाषा के आधार पर उस किताब मे रेवती रमण जी( या बकौल रेवती रमण जी उन के प्रकाशक ) को कबीर को भी इस सूची मे डाल देना चाहिए. कबीर की कविता मुझे काफी *समकालीन* लगती है.

ReplyDelete