Friday, June 21, 2013

शिव कुमार मिश्र चले गए

Sunday, June 9, 2013

यह बुलडोजर समय है

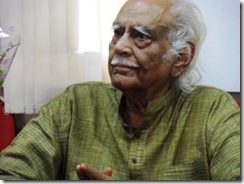

वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवताले जी से मिलने का पहला मौका आकशवाणी इंदौर के एक कार्यक्रम के सिलसिले में मिला जब हम लोग दूरदर्शन के गेस्ट हाउस में एक रात ठहरे. उनसे मिल कर बहुत अच्छा लगा. वे बहुत सहज हैं और दूसरे व्यक्ति को भी पूरी तरह से सहज बना देते हैं. दूसरी सुबह मैंने देवताले जी से छोटी सी बातचीत रिकार्ड करने का अनुरोध किया. वे सहजता से मान गए. उस समय उनके एक मित्र भी उनसे मिलने आए हुए थे. यह बातचीत चिंतनदिशा के ताजा अंक में छपी है.

| प्रश्न |

देवताले जी बातचीत शुरू करने से पहले आप अपने मित्र का परिचय हमें दीजिए, क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग है.

| |

| उत्तर |

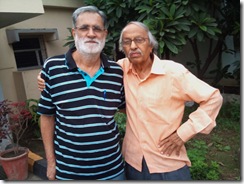

यह विट्ठल त्रिवेदी हैं, मेरे बचपन के दोस्त. जीवन के बहुत से उतार-चढ़ाव, संघर्ष हमने साथ-साथ देखे हैं. ये एक एक्टिविस्ट हैं और जनता और किसानों के बीच विचार के क्षेत्र में काम करते हैं. हम जब भी मिलते हें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने बिछड़े हुए भाई से मिल रहे हैं.

| |

| ||

| बिट्ठल त्रिवेदी | ये जय प्रकाश नारायण के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए, पर इस ढंग से मैं नहीं सोचता, यह मेरे हृदय का टुकड़ा हमेशा से रहा है और बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी यह अपनी बात जिस ढंग से कहता है वह बड़ी बात है. मैं इन्हें बहुत मानता हूं. मैं पत्रम्-पुष्पम् के रूप में हूं. ये मुझे बहुत प्यार देते हैं. यही मेरे जीने का कारण है. | |

| प्रश्न | धन्यवाद त्रिवेदी जी. अब देवताले जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उम्मीद कहां से पाते हैं क्योंकि आजकल हम लोग प्रायः निराशा बहुत ज्यादा देखते हैं. | |

| उत्तर | उम्मीद तो हमें जगह जगह से मिलती है. बचा-खुचा जो पर्यावरण है, पशु-पक्षी हैं, पेड़ हैं, इन सब में जो संगीत है, सृष्टि की प्रेरणा है. और यह धरती माता जहां पत्थरों के बीच भी दूब उग आती है. रेत का प्रदेश (मरूस्थल) जहां पानी की दो बूंद आ जाती है. बेचैन हो रहे मनुष्य जो दुखों के बावजूद हत्यारे नहीं हैं, बल्कि उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं और दूसरों को दुआएं दे रहे हैं. उम्मीद तो रचनाकार के भीतर एक स्थाई भाव है. अगर स्थाई भाव नष्ट हो जाएगा तो न तो आदमी बचेगा, न उम्मीद बचेगी और जीवन अजीब तरह का हो जाएगा. वैसे कवि का अपना कोई देश नहीं होता है. वह सबका होता है. हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सी आशाजनक स्थितियां मौजूद हैं. बस दिक्कत यह है कि उम्मीद के जो कण हैं, दूब है, घास है, आवाज है, वह बहुत कम है. और नाउम्मीदी के आक्रमण बहुत ज्यादा हैं इसलिए असहायता का बोध होता है. इसका कोई रेडिमेड जबाव नहीं दिया जा सकता. | |

| ||

| प्रश्न | तो इस स्थिति से पार कैसे पाएं ? | |

| उत्तर | उम्मीद हमें अपने भीतर से पैदा करनी पड़ेगी. इसके लिए परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ेगा और उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा. उम्मीद को हम कहीं से उधार नहीं मांग सकते, कि आप हमें पांच सौ करोड़ डॉलर की उम्मीद भेज दीजिए. वो उम्मीद अगर आएगी तो उसमें जहर होगा. वह हमें नष्ट कर देगी. | |

| प्रश्न | तो क्या हमारी सभ्यता और तंत्र की भूमिका उम्मीद को नष्ट करने में ज्यादा रहती है? | |

| उत्तर | उसे यह समझ नहीं आता कि वह उम्मीद को पनपा रहा है या उम्मीद को नष्ट कर रहा है. उसको यही समझ में आता है कि वह अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. और शब्दों का, भाषा का प्रपंच रचते हुए वह मनुष्य को धोखा दे रहा है. और उसके मन में यह भी भ्रम होता है कि वह इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है. वो यह नहीं जानता कि वह आगे की धरती को नष्ट कर रहा है. क्यों ? क्योंकि इसमें ईमानदारी, प्रतिबद्धता, जनता के प्रति समर्पण नहीं बचा है. यह एक बीमार समाज का समय है. | |

| प्रश्न | जबकि हम उम्मीद यह करते हैं कि समाज आगे तरक्की करेगा. | |

| उत्तर | वो दिखाते भी यही हैं कि समाज आगे आगे तरक्की कर रहा है. लेकिन हकीकत वह नहीं हे. वो एक भ्रम पैदा करते हैं. और वो सच्चाई को छुपाने के वास्ते भ्रम का ऐसा प्रपंच रचते हैं कि सच्चाई दब जाती है और भ्रम सच हो जाता है. यह उनकी खूबी है. और वो कोई बहुत समझदार नहीं हैं. यह उनका कपट है. जैसे बाबा लोग करते हैं, वैसे ये कर रहे हैं. ये राजनैतिक बाबा हैं, कुर्सी पर बैठने वाले. वो मंदिर मस्जिद और अखाड़े में बैठने वाले बाबा हैं. सब करोड़पति हैं. | |

| प्रश्न | यह कैसा सा समय है? | |

| उत्तर | यह बुलडोजर टाइम है... विस्थापित करने वाला समय... और ऐसे समय में कवि जैसा कि तुकाराम ने कहा, निरंतर अपने आप से संवाद करते हुए सबसे संवाद कर रहा है. एक युद्ध उसका भीतर अपने आप से और दूसरा बाहर जमाने से. | |

| प्रश्न | यही मैं पूछना चाह रहा था कि एक कवि के नाते इस समय के साथ आप कैसे तालमेल बिठाते हैं ? | |

| उत्तर | यह द्वंद्वात्मक संबंध है उसका. वह खुद से भी लड़ता है और समाज से लड़ने की भी कोशिश करता है. एक कवि के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे मैदान को बचा ले. वह बित्ता भर जमीन को बचा ले, उसके लिए वही काफी है. और हर आदमी को चाहिए कि वह अपने आसपास की बित्ता भर जमीन को बचा के रखे. और जमीन का मतलब जमीन ही नहीं है, मतलब मनुष्यता को बचा के रखे. | |

| प्रश्न | आपकी अपनी कविता के बारे में पूछना चाहता हूं कि आप कविता का कच्चा माल कहां से पाते हैं और उसे कविता में तटदील कैसे करते हैं ? | |

| उत्तर | कविता मेरे लिए कमोडिटी नहीं है. इसलिए कच्चा माल या रॉ मैटीरियल इक्ट्ठा करना मेरा काम नहीं है. जो उत्पादक होता है वह कच्चा माल इकट्ठा करता है. मेरे लिए मनुष्य होने और कवि होने के बीच में कोई फर्क नहीं है. जैसे मनुष्य होना मेरा पेशा नहीं है, इसी तरह कवि होना भी मेरा पेशा नहीं है. | |

| प्रश्न | तो कवि होना आपका स्वभाव है. | |

| उत्तर | यह मेरी मनुष्यता से जुड़ा हुआ है, उससे भिन्न नहीं है. मैं यही कहूंगा कि मैं मनुष्य हूं और कवि और आदिवासी जनपद से आया हुआ. इतने भौतिक विस्फोट, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, यंत्र सभ्यता, मशीनों और ताम-झाम... उसके बीच भी एक कवि के सरोकार आदिवासी की तरह होते हैं. उसकी चिंता अपनी भाषा, अपने जन, अपने दरख्तों को बचाने की होती है जिसमें उसकी देशीयता, अस्मिता और पहचान भी है. क्योंकि किसी भी आदिवासी की चिंता यही होती है. | |

| प्रश्न | कविता अगर आपका स्वभाव है तो भी आप कविता किस तरह लिखते हैं ? | |

| उत्तर | जीवन के अनुभव, रोजमर्रा की घटनाएं, हर चीज जो आती है और मेरे अंदर जैसे अंकुर फूटते हैं, वैसे फूटती है. तैयार हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से मैं उसे कागज पर उतारता हूं. | |

| प्रश्न | कागज पर पहले ही ड्राफ्ट में हो जाती है या.. | |

| उत्तर | हो जाती थी. पिछले कुछ समय से, विस्मृति के कारण, बहुत देर तक रखी रहती है और फिर उसमें काट-छांट भी होती है. बन जाए तो ठीक, नहीं तो में उसे छोड़ देता हूं. | |

| प्रश्न | कितनी कविताएं ऐसी होंगी जो छोड़नी पड़ीं ? | |

| उत्तर | (हाथ से अंदाजा देते हुए)

इतना बड़ा गट्ठर है, करीबन पांच-छः किलो का. उसको मैं किसी को दे तो सकता नहीं. फेंक भी नहीं सकता

( इस बीच हम तीनों की हंसी निकल जाती है)

मुझे पता है कि विस्लावा शिंबोर्स्का पचास साल से कविता लिख रही थी और उसने सिर्फ ढाई सौ कविताएं लिखी हैं. एक साल में पांच छह कविताएं. यह जानकर मुझे इतना अद्भुत लगा कि यह है इंसान और कवि का एक साथ होना. मैं साक्षात्कार दे रहा हूं, आपकी वजह से. वो महान कवयित्री साक्षात्कार देने से भी बचती थी.

| |

| प्रश्न | आपकी लगभग कितनी कविताएं होगीं ? | |

| उत्तर |

बनिए की तरह कविताओं का हिसाब नहीं रखता.

(फिर से हंसी और इसी बीच उनके मित्र कहते हैं यह उनकी किताबों की सूची से पता चल जाएगा. तो मैं कहता हूं यह तो मैं ऐसे ही, शिंबोर्स्का की बात निकली इसलिए, पूछ रहा था).

उसकी तो फोटो देखकर ही मेरे मन में मां के जैसे भाव आए और हाथ प्रणाम में उठ गए. मदर टेरेसा, शिंबोर्स्का और सड़क पर हमारी ग्रामीण बूढ़ी औरतें जो बैठी रहती हैं न, उन्हें देखकर मेरे हाथ अपने आप छाती पे (प्रणाम मुद्रा में) आ जाते हैं, मेरी इस बात पे आप भरोसा करना. और आपने मुझे इतने घंटों से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि इस पर भरोसा किया जा सकता है. आप इतने बड़े बॉम्बे शहर से आए है. अगर आप में चीजों की परख है तो आदमी की भी परख होगी. (देवताले जी की इस चुटकी से भी हंसी की फुलझड़ी खिल उठी).

| |

| प्रश्न | जब आप पूरी न हो सकी कविताओं को छोड़ देते हें तो पता चलता है आप कितने निर्मम हैं कविता को कविता मानने में. इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि आप अपनी कविता से कितने संतुष्ट हैं ? | |

| उत्तर | मैं असंतुष्ट नहीं रहता. मेरी कविता हो गई, मेरा काम हो गया. परफेक्शन करना, उसको काट-छांट के सुंदर बनाना, मोहक बनाना और कविताओं के स्वर्ण गुंबद खड़े करने में मेरा यकीन नहीं है. मैं जमीन पर खड़ा हूं, आज की परिस्थितियों ओर दबावों के बीच हूं और आज की बात कह रहा हूं. मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि पचपन साल बाद या मेरे जाने के बाद किसी को मेरा नाम याद रहेगा या नहीं. हमें किस-किस के नाम याद हैं ? | |

| प्रश्न | तो क्या आप यह यकीन भी करते हैं कि कविता क्लासिक हो जाती है ? | |

| उत्तर | प्रमुख कवियों की कविताओं में यकीन करता हूं. गालिब का दीवान, तुकाराम के ग्रंथ, कबीर के पद, गुप्त जी की पंक्तियां, और सियारात शरण की एक कविता तो ताजिंदगी याद रहने वाली कविता है. बचपन में उसने मुझे इंसान बनाने में मदद की- 'फूल की चाह' और नवीन जी की पंक्तियों ने कि 'जिस दिन मैंने नर को देखा लपक चाटते जूठे पत्ते, दस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आग आज दुनिया भर में''. नास्तिक बनने के लिए मुझे भगत सिंह का निबंध नहीं पढ़ना पड़ा. मेरी मौसी जब गांव से आती थी और मैं दस बारह साल का था तो मेरी मां कहती थी, सुखिया यह मेरा सबसे छोटा बेटा चंदू एकदम नास्तिक है. और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं नास्तिक हूं. और मैंने अपने मां के शब्दों को सार्थक करने की पूरी जिंदगी भर कोशिश की. | |

| प्रश्न | यह अनायास हुआ या... | |

| उत्तर | हां.. मेरी बच्चों वाली कविता में है कि अगर भगवान होता तो अब तक तेजाब के कुंड में कूद जाता. आप सोचो, एक बहुत बड़ा आदमी है और दानी है और उसने एक आश्रम बनाया है और लोग भूखे मर रहे हैं तो वो कैसा दानी है ? वो कृपावंत है और वो इतना ताकतवर है तो लोग भूखे क्यों मर रहे हैं ? नरक में होने जैसा अन्याय यहां क्यों हो रहा है. तो स्वर्ग क्या सिर्फ भगवानों के वास्ते है ? | |

| प्रश्न | जब आप इस तरह बोलते हें तो लगता है कविता की पंक्तियां ही कह रहे हैं. | |

| उत्तर | इसलिए तो कहा न कि मेरे कवि होने और मनुष्य होने में कोई फांक नहीं है. मैं जब पति होता हूं तब भी कवि पति होता हूं, शिक्षक था तब भी कवि शिक्षक था, बाजार में सब्जी खरीदता हूं तो कवि सब्जी खरीद रहा है. ग्राहक की तरह नहीं खरीदता हूं. | |

| प्रश्न | अच्छा यह तो आपने बताया कि एक कविताओं की इन पंक्तियों से आपका जीवन बदल गया, यह बताइए कि कविता शुरू कब हुई ? | |

| उत्तर | मैंने 1952 में पहली कविता लिखी, तब आठवीं में पढ़ता था. यह नर्मदा किनारे बड़वाह की बात है. नर्मदा में हम नहा रहे थे, तैराकी करके आया तो सूरज को देख कर कविता उमची. वो कविता जैसी तैसी थी. उसको बाद में कुछ ठीक किया और कापी में उतार दिया. फिर नौवीं में पढ़ने के लिए मुझे इंदौर शहर में आना पड़ा. तब इंदौर भी बहुत छोटा था. मेरे भाई बी. ए. में थे क्रिश्चियन कालेज में. एक भाई बी. कॉम. हो चुके थे. हमारे घर में बहुत सी किताबें थीं, गुप्त जी, बच्चन जी, सियाराम शरण गुप्त और नवीन जी की कविताएं घर में थीं. कुछ साहित्यकार घर पर आते थे. मेरे बड़े भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गिरफ्तार हो चुके थे. और दूसरे भाई ने बाद में हिंदी में एम. ए. किया था. मतलब घर में साहित्य का माहौल था. पिताजी रामायण पढ़ते थे और मेरे नंबर दो के भाई, मुन्ना भैया मां को साकेत वगैरह पढ़ कर सुनाया करते थे, उसका आठवां सर्ग. मेरे भाई के एक मित्र थे प्रहलाद पांडेय शशि, वे मुझे 51-52 में एक किताब भेंट कर गए. छोटी सी किताब थी. चार आने कीमत थी उसकी और नाम था तूफान. और वो मेरी गतिविधियों के कारण मुझे तूफान कहा करते थे. उस पर उन्होंने लिख दिया चंद्रकांत तूफान को यह तूफान आशीर्वाद सहित भेंट. मैं उसको वांचता था. वो बहुत विद्रोही कवि थे. दूसरी कविता नौंवी की मैग्जीन में छपी. मजदूर शीर्षक था उसका. तो मेरी कविता की जमीन यही है – साधारणता की. मेरे बारे में कहते हैं कि यह तो अकविता से आया हुआ कवि है, तो मैं चकित हो जाता हूं. जो अकविता की शुरुआत का समय था तब मैं होशंगाबाद जिले की सुहागपुर तहसील के पिपरिया टप्पे में (जहां से पचमढ़ी और छिंदवाड़ा जाते हैं) में हिंदी का व्याख्याता या कहें सहायक प्राध्यापक था. तब तक मेरी बहुत सी कविताएं ज्ञानोदय और धर्मयुग में छप चुकी थीं. | |

| प्रश्न | थोड़ा सा पीछे लौटें, अभी जो आपने कहा था कि कविता जैसी आती है, मैं कह देता हूं. मैं जानना चाहता हूं कि आप कविता में क्राफ्ट को कितना महत्व देते हैं. | |

| उत्तर | मेरा जो कथ्य है या मेरी बात है वही तय करती है मेरी अभिव्यक्ति और भाषा. और शिल्प शब्द से मेरा कोई घनिष्ट वास्ता नहीं है. मैं हिंदी का प्राध्यापक भी रहा पर मैंने कविता को इस तरह से कभी नहीं पढ़ाया. डोरिस लेसिंग (नोबल पुरस्कार प्राप्त ब्रितानी उपन्यासकार) से मेरी सितंबर 1987 में इटली में बातचीत हुई थी. | |

| प्रश्न | तो डोरिस लेसिंग से क्या चर्चा हुई ? | |

| उत्तर |

जब उन्होंने पूछा क्या करते हो तो मैंने कहा बीस साल से साहित्य का प्राध्यापक हूं. वो कुछ पूछना चाहती थीं. मैंने कहा मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा घबराओ मत मैं भी अफ्रीका में पढ़ी हूं और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है. मैं भद्र समाज की अंग्रेजी बोलने वाली नहीं हूं. और उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. फिर उन्होंने कहा कि साहित्य पढ़ाते हो तो सब विद्यार्थी साहित्य से विमुख हो जाते होंगे. पढ़ने के बाद कविता से उनका कोई रिश्ता नहीं बचता होगा. तो मैंने कहा, नहीं मैं वैसे नहीं पढ़ाता. जिन छोटी छोटी जगहों में मैंने पढ़ाया वहां साहित्य के प्रति अनुराग जगाया. पत्रिका, साहित्य, कविता पढ़ने वाले मेरे छात्र वहां मिल जाएंगे. मैंने अपनी पत्रिकाएं उनको दीं. कई जगह मैंने वादा लिया कि मेरे जाने के बाद पत्रिका निकले. राजगढ़, पिपरिया से निकलीं. पिपरिया से वंशी माहेश्वरी तनाव अब तक निकालते हैं. ये बीए में थे उस समय. आकंठ निकला. मैंने पहली बार वहां मुक्तिबोध दिवस मनाया था. वहां भवानी प्रसाद मिश्र आए, हरि शंकर परसाई आए, मुकुट बिहारी सरोज आए. हमने वहां कई आयोजन किए.

तो डोरिस लेसिंग ने कहा कि साहित्य को पढ़ाने की जो विधि है, जिसमें यांत्रिक ढंग से पढ़ाया जाता है, परिभाषा, तत्व आदि.. जैसे जीव विज्ञान के लाग चीर-फाड़ करते हैं उस तरह से पढ़ाया जाता है. यह तरीका साहित्य के सौंदर्य को, उसकी अनुभूति को, उसके मनोभाव और मनोजगत को नष्ट करता है. परीक्षा के वास्ते पढ़ाया जाता है. कुंजी की तरह. मैंने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ाया. अपने पढ़ाने से मुझे बहुत संतोष भी है. मैं तो कविता को अभिव्यक्ति मानता हूं कि कवि कैसे बात कह रहा है.

| |

| ||

| प्रश्न | आप पिछले पांच दशकों से लिख रहे हैं, अपनी कविता में आपने इस दौरान किस-किस तरह के बदलाव महसूस किए हैं. | |

| उत्तर | मैं तो एक निरंतरता में लिख रहा हूं. मैं चीजों को काट काट कर कि पांच साल बाद, दस साल बाद क्या हो गया, उस तरह से नहीं देख पाता. जो परिवर्तन होता है, नया घटित होता है, वह उसी निरंतरता में समाहित होता है. घटनाओं को अलग करके नहीं सोचता कि अमुक जगह आतंकवादी हमला हो गया तो वह अलग घटना है. सब निरंतरता में ही चलता है. आतंकवादी महाभारत और रामायण युग में भी थे. और अंग्रेजों ने हम पर जो आक्रमण किया, वह तो भद्र आतंकवाद था, जो मैकाले ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी. उसने 1835 में ब्रिटिश संसद में भाषण दिया था कि हिंदुस्तानी बहुत अच्छे हैं, मैं इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने में चारों ओर घूमा हूं. उन्हें मैंने भीख मांगते नहीं देखा, वे बहुत निष्ठावान हैं, समर्पित हैं, सीधे सच्चे हैं, और एक दूसरे को ठगते नहीं हैं. हम हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते. किंतु यदि उन्हें जीतना है तो इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना पड़ेगी. इनकी भाषा, इनके विचार आरैर इनकी जमीन से इनको उखाड़ना पड़ेगा. अंग्रेजों ने यह किया और वो इसमें कामयाब हो गए. और हम बेवकूफों की तरह उस कामयाबी को बर्दाश्त करते रहे. | |

| प्रश्न | और आजादी के बाद उसी पथ पर चलते रहे. | |

| उत्तर | हां. और आजादी तक जो हमारा सांस्कृतिक आंदोलन था, उसको हमने समझा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा काम पूरा हो गया. जबकि वह प्रारंभिक चरण था. उसको आगे बढ़ाना था. हम उससे भटक गए. और गांधी जी को अप्रासंगिक समझ बैठे. ठीक है हमें दुनिया की समझ को ग्रहण करना था, हमें तरक्की करना थी. वैचारिक समृद्धि करना थी. पर उधार लेकर नहीं. जो चीजें थीं, उन्हें आत्मसात करके, अपना बना के करना था. वो हमने नहीं किया. | |

| प्रश्न | तो आज के भूमंडलीकरण के दौर में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी के दौर में गांधी जी आपको कहीं उम्मीद की तरह दिखते हैं या आज भी प्रासंगिक लगते हैं ? | |

| उत्तर | गांधीजी, लोहिया, कबीर, तुकाराम, जेपी, ये कभी अप्रासंगिक होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता. यदि मनुष्य जाति की सहजता, सादगी, जीवंतता, मानवीयता, प्रेम, सद्भाव, करुणा को बचाना है और स्वार्थ से या माया, लोभ से बचना है तो ये हमारे स्थाई प्रेरक तत्व हैं. | |

| प्रश्न | मैं आपसे यह जानना चाहता हूं जिसकी हालांकि साहित्यिक हलकों में प्रायः चर्चा भी होती है कि आपके हिसाब से बुजुर्ग और युवा साहित्यकारों में परस्पर किस तरह का संवाद होना चाहिए ? | |

| उत्तर | बुजुर्ग को न समझना चाहिए बुजुर्ग और युवा को न समझना चाहिए युवा. उनमें मित्रवत्, आत्मीय रिश्ता होना चाहिए किंतु अतिनिकटता से सम्मान नष्ट होता है, इसकी जिम्मेदारी युवाओं की है. अगर एक बुजुर्ग कवि उनको प्यार अधिकार और सम्मान देता है तो युवा उसकी टोपी न उतारने लग जाएं. और बुजुर्ग की जिम्मेदारी है कि युवा को निरक्षर समझ कर अपनी हर बात उस पर थोपने न लग जाए. | |

| प्रश्न | आखिर में सनातन किस्म का सवाल है, हालांकि आपने शुरू में मनुष्य होने और कवि होने की व्याख्या की, पर क्या जो अच्छा मनुष्य होगा वही अच्छा कवि होगा ? | |

| उत्तर | अच्छा मनुष्य है और अच्छा कवि अगर नहीं भी है तो वह हमारे लिए ज्यादा वरेण्य है. बुरा आदमी अच्छी कविता नहीं लिख सकता. वो कविता तैयार कर लेता है. जेसे मिलावटी व्यापारी अच्छा पेटेंट तैयार कर लेता है. हमें सावधान रहना चाहिए. और हमें तमीज होना चाहिए कि हम फर्क कर सकें. अगर फर्क करने की तमीज नहीं है तो हमारे लिए सब एक सरीखे हैं. | |

| प्रश्न | मतलब यह एक बुनियादी शर्त की तरह हो जाता है... | |

| उत्तर | अच्छा आदमी हुए बिना कविता काहे को करेगा कोई ? उसको बुखार आ रहा है ? क्या किसी वैद्य ने कहा है ? | |

| प्रश्न | कई लोग तो कर लेते हैं न ... | |

| उत्तर | वो करते हैं तो उन पर डाउट करो. संदेह शब्द काहे के वास्ते है ? बहुत बडा़ शब्द है. हर चीज पर अपुन संदेह ही तो कर रहे हैं. यह सारी बहस संदेह के कारण है क्योंकि हमें ठगा जा रहा है. और हम संदेह नहीं कर रहे. | |

| ||

| अनूप | जी. इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. |

Sunday, June 2, 2013

असगर अली इंजीनियर को सलाम

लेबल:

असगर इली इंजीनियर,

पहल,

बातचीत,

विमर्श,

सुमनिका

Tuesday, March 26, 2013

रोटियां

यह कहानी 1989 में मधुमति में छपी थी. उन्हीं दिनों एक और कहानी वर्तमान साहित्य में छपी थी. दोनों तकरीबन उससे साल भर पहले साथ साथ ही लिखीं थीं. उन दिनों एक टांग में बहुत दर्द रहता था. बाद में पता चला कि यह साइटिका का दर्द है. पता तब चला जब स्लिप डिस्क हो कर चलना दुश्वार हो गया. यह बात इसलिए याद है कि कहानियां दर्द का झेलते हुए लिखीं पर लिख कर बड़ी ऊर्जा मिली. फिर मकान बदलने के दौर चलते रहे और ये कहानियां गायब हो गईं. पिछले साल मकान बदलने पर प्रकट हो गईं. कुछ और भी कहानियां मन में रही आई हैं पर कागज पर उतरने का सबब अभी तक बना नहीं है.

यह कहानी मास्टर चुनीलाल के बारे में है। मास्टर चुनीलाल ने आजादी के दो साल बाद जन्म लिया, जिला हमीरपुर के एक गांव सासण में। शिवालिक की पहाड़ियों में चीड़ के जंगलों और बांस के झुरमुटों से घिरा उस इलाके के बहुत सारे गांव में से एक, जिन्हें याद रखने की जरूरत कोई महसूस नहीं करता।

गांव में आठ दस टोल थे। दो खतरियों के, तीन चौधरियों झीरों के और दो राजपूतों के। चमारों का एक टोल था गांव से फर्लांग भर बाहर। तकरीबन हर घर में एक भैंस, एक जोडी़ बैल और दो से लेकर दस कनाल तक जमीन।

चुनीलाल ने अपनी तीन दहाई उमर इसी गांव में बिताई है। उसके बाप चौधरी सांईदास के पास जमीन जरा ज्यादा थी, कोई बीस एक कनाल। खतरियों के बाद यही खाता-पीता घर था।

चुनीलाल ने अपने पांचवे साल में स्कूल का मुंह देखा। पांचवी जमात तक बस्ता उठा के दो मील आना जाना करता रहा। उसके बाद हमीरपुर के हाई स्कूल में जाना हुआ। छ: छ: मील का सफर सुबह शाम।

चुनीलाल को कुछ आदतें स्कूल के पहले साल से ही पड़ गई थीं, जैसे जाते हुए अपने बस्ते के साथ कपत्रडे में लिपटी रोटियों की गांठ रास्ते में अपने खेतों में बाप को देते जाना। लौटते हुए मां के साथ घास उठाकर लाना। पहली जमात में था तो एक पूला उठाता था, दसवीं तक पहुंचते-पहुंचते पूरी गड्डी उठाने लगा। पढा़ई के साथ-सुबह शाम के काम साथ-साथ चलते रहे।

तड़के खेतों में जाकर गुडाई करना, हल जोतना, डंगरों के लिए 'पतराह रेड़ना', छुट्टियों में जंगल से लकड़ियां लाना, फसल के दिनों में छुट्टियां लेकर बाप का साथ देना वगैरह वगैरह।

मैट्रिक के बाद चुनीलाल ने धर्मशाला से जेबीटी पास किया। नौकरी के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पडा़, दो महीने बाद ही मास्टरी मिल गई। वो भी उसी स्कूल में जहाँ पांचवी तक खुद पढा़ था।

आना जाना बदस्तूर जारी रहा। अब किताबों के बस्ते की जगह गांधी थैले में रोटियों की दो गांठें होतीं। एक अपने लिए एक रास्ते में बाप को देने के लिए। खेतों के सेवा धर्म में भी कोई फर्क नहीं पडा़।

अगले साल चुनीलाल की शादी हो गई। चार मील दूर के गांव की छोटी-सी लड़की अब उसकी मां का हाथ बंटाने लगी। छोटी सी लड़की दो बार मां बनी और उस घर की बड़की कहलाने लगी।

मास्टर चुनीलाल अब बडा़ और जिम्मेदार हो गया। उसका बाप बूढा़ हो गया, हालांकि काम तो करता था पर ज्यादातर हुक्का गुड़गुडा़ता था और कोई भी फैसला चुनीलाल के बिना नहीं लेता। मास्टर का छोटा भाई भी जेबीटी करके सुजानपुर की तरफ लग गया था। बहन की शादी कर दी। और सबसे छोटे भाई रामचन्द्र को मास्टर बी ए करवा रहा है। आगे भी पढा़ना चाहता है। वक्त अब बदल गया है, वो जमाना नहीं रहा कि दसवीं के बाद मास्टर लग जाओ या कहीं बाबू बन जाओ। जमीन इतनी नहीं कि बिना नौकरी के काम चल जाए। कुछ न कुछ ठीहा ढूंढना ही होगा।

चुनीलाल के जमाती भी इधर-उधर खिंड गए है। नौकरी जो न कराए, सो थोडा़। नौकरी का दूसरा नाम पैर में राहू केतू के चक्कर हैं। मास्टर परमात्मा का शुकर मानता है कि बदली कहीं दूर नहीं हुई। अपने ही जिले में वो भी दस मील के दायरे में ही दस साल से जमा हुआ है। खतरियों में रामरतन की बदली शिमला की तरफ कोटखाई में हो गई, सारा घर अस्त व्यस्त हो गया।

देखा जाए तो चुनीलाल की मजे में कट रही है। सुबह पांच बजे उठ जाता है। उठते ही घडा़ उठाकर बौडी़ पर गए, ऊपर झाड़ियों में जंगल पानी हो लिए, साथ में बण की दातून चबाते रहे। बौडी़ के ताजा पानी से नहाए और घडा़ भरके घर पहुंचा दिया। उसके बाद खेतों की तरफ के पेड़ों से पत्ते रेड़ लिए, बलदों भैंसों की सेवा भी बराबर करनी पड़ती है। छोटा भाई भी कभी-कभी पतराह ले आता है, पर मास्टर उसे पढा़ई के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता है। सात बजे चुनीलाल के लिए मक्की की एक रोटी और चाय का एक गिलास तैयार मिलता है। खाना मास्टर आराम से खाता है। रात की दाल तरकारी न भी हो तो कोई फिकर नहीं, चाय में डुबा डुबा के मक्की की रोटी स्वाद देती है। अपने पांच साल के बेटे को उसने सिखा रखा है, बच्चू ए क्या ऐे? वो थूक निगलते हुए बताता है, बसंती बिस्कुट। खाना खत्म होते-होते स्कूल की रोटी बंध जाती है। डिब्बों में रोटियां ले जाने का फैशन मास्टर को बिल्कुल पसन्द नहीं है। कचालू या टौरया के पत्ते में लिपटी और कपडे़ में बंधी रोटी नरम रहती है। उसके दिन के खाने में चार बटूरू यानी मोटी मोटी खमीरी रोटियां होती हैं। साथ में कभी आम का अचार और प्याज की गांठ, कभी तुड़का हुआ नया प्याज और कभी आलू की कचरियां।

देखा जाए तो चुनीलाल की मजे में कट रही है। सुबह पांच बजे उठ जाता है। उठते ही घडा़ उठाकर बौडी़ पर गए, ऊपर झाड़ियों में जंगल पानी हो लिए, साथ में बण की दातून चबाते रहे। बौडी़ के ताजा पानी से नहाए और घडा़ भरके घर पहुंचा दिया। उसके बाद खेतों की तरफ के पेड़ों से पत्ते रेड़ लिए, बलदों भैंसों की सेवा भी बराबर करनी पड़ती है। छोटा भाई भी कभी-कभी पतराह ले आता है, पर मास्टर उसे पढा़ई के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता है। सात बजे चुनीलाल के लिए मक्की की एक रोटी और चाय का एक गिलास तैयार मिलता है। खाना मास्टर आराम से खाता है। रात की दाल तरकारी न भी हो तो कोई फिकर नहीं, चाय में डुबा डुबा के मक्की की रोटी स्वाद देती है। अपने पांच साल के बेटे को उसने सिखा रखा है, बच्चू ए क्या ऐे? वो थूक निगलते हुए बताता है, बसंती बिस्कुट। खाना खत्म होते-होते स्कूल की रोटी बंध जाती है। डिब्बों में रोटियां ले जाने का फैशन मास्टर को बिल्कुल पसन्द नहीं है। कचालू या टौरया के पत्ते में लिपटी और कपडे़ में बंधी रोटी नरम रहती है। उसके दिन के खाने में चार बटूरू यानी मोटी मोटी खमीरी रोटियां होती हैं। साथ में कभी आम का अचार और प्याज की गांठ, कभी तुड़का हुआ नया प्याज और कभी आलू की कचरियां।

मास्टर चुनीलाल साढे़ सात बजे पेंट कमीज खोंसकर थैला लटकाकर घर से निकल जाता है। कोई डेढ़ मील चलने के बाद हट्टियों में पहुंचता है। यहां सड़क है जो नादौन-हमीरपुर को जोड़ती है। दो चार दुकानें हैं, चाय, मिठाई, सिगरेट, किराना और थोडा़ बहुत कपडा़। एक मशीन है, साल भर पहले तक डीजल से चलती थी, आटा चक्की, धान कुटाई, पिंजण कोल्हू आरा वगैरह। अब बिजली आ गई है पर मशीन के चलने का मजा डीजल की कुक कुक से ही आता है। दो मील दूर से पता जल जाता है, पाधे की मशीन चल पडी़।

मास्टर चुनीलाल जलाडी़ के हाई स्कूल में लगा हुआ है। हट्टियों में बस मिल जाती है, बीस से तीस मिनट लगते हैं। हमीरपुर चंडीगढ़ बस मिल गई तो बीस मिनट, और अगर प्राइवेट मिली नादौन या ज्वालाजी तक जाने वाली तो पड़ गया पीठ पर आधा घंटा। हर मोड़ पर जनौर हाथ उठा देते हैं और कलींडर बकरियों की तरह सवारियां लाद लेता है। सुबह तो फिर भी गनीमत शाम को लौटते हुए तेल निकल जाता है।

मास्टर सुबह जाता है, शाम को लौट आता है। पांचवी तक के बच्चों को हिन्दी, गणित, समाजशास्त्र विज्ञान आदि पढा़ देता है। न पढ़ने वालों में खास रुचि न मास्टर ने कभी पाठ के अलावा कुछ खास सोचा। प्रार्थना के बाद दो जमातें पढा़ईं, तफरीह में खाना खाया पानी पीया फिर दो जमातें और पढा़ईं। स्कूल में मास्टर चाय कम ही पीता है। लौट के कभी हट्टियों में गप्प लगाने बैठ गया तो पी ली। जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन हट्टी से जलेबियां जरूर खरीदता है। बाकी अपने काम से काम। न किसी के लेने दो न देने चार। न चादर से बाहर पैर पसारो न नंगे होने का डर। बिना वजह सोच-सोचकर दिमाग खपाने की आदत भी मास्टर को नहीं है।

सिधाई, भलमनसाहत और मौजीपन के अवतार मास्टर चुनीलाल एक चक्कर में पड़कर अपनी नींद हराम कर बैठे। साढे़सती बैठे बिठाए ही आती है। शिव भोले तक को धूल पुतवा के धूल ही के ढेर पे बिठा दिया था शनीचर ने। यह तो मास्टर चुनीलाल है। आ गया फेर में।

एक दिन स्कूल पहुंचते ही पता चला एक नया मास्टर आया है, रंजीत कुमार मल्होत्रा एम.ए. बीएड. खास चंडीगढ़ का रहने वाला है। सोचने की बात है भला जलाडी़ जैसे गांव देहात में क्यों आ गया। चुनीलाल को खतरियों के रामरतन की याद आई। ये भी बदलियों के चक्कर में राहू केतू के घस्से चढा़ है।

शहर के लोगों की फूं-फां चुनीलाल को कभी पसंद नहीं आई। इस गांव के स्कूल में रह गया बच्चू साल भर भी तो सारी अकड़ निकल जाएगी। मास्टर को चैन पडा़। वह मल्होत्रा से मिला नहीं।

स्कूल की दो इमारतें हैं। एक मैदान के साथ लगी दो कमरों और बरामदे वाली और दूसरी मैदान से ऊपर। चुनीलाल निचली इमारत में पढा़ता है। हैडमास्टर का कमरा, स्कूल का दफ्तर और बाकी क्लासों के कमरे ऊपर की इमारत में हैं।

दूसरे दिन प्रार्थना के बाद पहली जमात को कायदा रटाने के लिए मास्टर बरामदे में बैठा। थोडी़ देर बाद मैदान के ऊपर की इमारत को जाती सीढ़ियों पर उसकी नजर गई। एक अनजान आदमी बडे़ अंदाज से खडा़ था। एक पैर सीढी़ पर दूसरा सीढ़ियों की बन्नी पर। पीठ आगे को झुकी हुई, ठोडी़ हथेली पर और कोहनी घुटने पर टिकी हुई। चुनीलाल एकटक देखता रह गया। गाढी़ नीली पेंट, फीकी गुलाबी बारीक धारीदार कमीज, कमर में नई नकोर पेटी चमकती हुई। जूते धूप में लश्कारा मार रहे थे। चुनीलाल को फिल्म का नजारा याद आ गया जो उसने जे बी टी करते हुए देखी थी। हीरो ऐसी ही अदा से खडा़ था और दूर-दूर तक हरे भरे खेत और नीला आसमान फैला हुआ था।

मंत्रमुग्ध चुनीलाल उठ खडा़ हुआ। दो चार कदम बरामदे के बाहर निकल आया। हाथों में कुछ रड़का। उसने गर्दन झुकाई, कायदा था। वह लौट आया और जोर-जोर से बोलने लगा - अ-अनार, आ-आलू। इ-इमली, ई-ईख।

लड़के जोर की आवाज से चौंक पडे़ और जोश के साथ कायदा दोहराने लगे। चुनीलाल ने सिर उठा के देखा, हीरो उसी की जमात को देख रहा था। मास्टर झेंप गया और फिर से पढा़ने की कोशिश करने लगा। अब सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा जैसे हीरो पीठ के पीछे आ खडा़ हुआ है और वो हकलाने लग गया। उसने कायदा बंद कर दिया। खीझ से बोला - गल्त क्यों पढ़ रहे हो। बोलो जो मैंने पढा़या। बच्चे अ-अनार आ-आलू दोहराने लगे।

मास्टर को थोडी़ राहत मिली। उसने मुड़ के देखा। पीठ के पीछे कोई नहीं था पर आदमी ने सीढ़ियां उतर कर आधा मैदान पार कर लिया था। वह जैसे उसी की तरफ बढा़ आ रहा था। चुनीलाल झटके से उठ खडा़ हुआ और बरामदे के किनारे तक आ के जैसे आदमी के आने का इंतजार करने लगा। आदमी बढा़ चला आ रहा था, मास्टर को लगा वो उठा क्यों और यहां तक क्यों आया। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। आदमी के पास पहुंचने पर उसकी पतली सी आवाज निकलते निकलते अटक गई।

आर. के. मल्होत्रा। मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ आया था। साफ लकदक हाथ चुनीलाल के सामने था। एक ऊंगली में पीले नग वाली अंगूठी चमक रही थी।

चुनीलाल को समझ नहीं आया, क्या कैसे करे। उसके हाथ में कायदा था। उसी के साथ कायदे को निचोड़ते हुए दोनों हाथों से मल्होत्रा के हाथ को दबोच लिया- हं..हं... मैं चुनीलाल.......चु.लाल...नहीं... सी. एल. चौधरी।

-यहीं जी। गांव सासण डाकखाना झन्यारी देवी तसील जिला हमीरपुर

-इस जगह का नाम तो जलाडी़ है न।

-हांजी। नहीं हमारी हट्टियाँ यहां से कोई दस मील दूर हैं, हमीरपुर से चार मील पहले।

दो तीन लड़के कायदा छोड़ के मास्टरों के पास आ खडे़ हुए। चुनीलाल ने घुड़क दिया। यहां क्यों मेला लगा रहे हो। कायदा रटने में मौत पड़ती है? चलो बैठो अपनी जगह पे। चलो, नहीं तो लेता हूं अभी तुम्हारी खबर।

-लड़के जा कर अपनी-अपनी टाटों पर दुबक गए।

-ठीक है पढा़ईए आप। फिर मिलते हैं। कह के मल्होत्रा पीछे मुडा़ और चला गया।

-जी अच्छा। चुनीलाल को यह स्वर अपने भीतर सुनाई दिया। वो मल्होत्रा को लौटते हुए देखता रहा। कैसे चकाचक कपडे़ हैं प्रेस किये हुए कहीं कोई सलवट नहीं। चलता भी वैसे ही है... टक टक। गिन गिन के पैर रख रहा हो जैसे। चुनीलाल ने जब हाथ मिलाया था। खुशबू का झोंका उड़ता हुआ उसकी तरफ आया था। अभी तक हाथ में मुस्क लगी हुई थी। उसने लम्बी सांस ली। कैसे-कैसे इतर फुलेल आ गए दुनिया में।

चुनीलाल मुडा़, पेंट के बाहर झूल रही कमीज को खींचकर सीधा किया और कुर्सी तक वैसे ही आया टक-टक। पर उसके पैरों में न लश्कारा है न टक टक। फच्च से कुर्सी पर बैठकर कायदा खोला- पढो़ आगे उ-उल्लू... ऊ ऊंट ...

शाम को मास्टर घर पहुंचा तो थकावट ज्यादा हो रही थी। पेंट कमीज उतार कर खूंटी पर टांगी और कुछ चिर देखता रहा। पोलिएस्टर को नीली छींट वाली सफेद कमीज मटमैली हो गई थी कपडा़ छीजने लगा था और पीठ पर आडी़ तिरछी झुर्रियां पडी़ थीं। पिछला पल्ला तो नीचे से बत्तीनुमा ही हो रहा था। आंखों में मल्होत्रा की चमचम छवि छाने लगी। उसने जबरन ध्यान हटाया और सलवटें ठीक करने लगा। नाखूनों से पकड़ कर पिछले पल्ले को खींचता। कपडा़ छूटते ही फिर गोल हो जाता। चुनीलाल का जी सूखने लगा पर सलवटें कम नहीं हुईं। उसने कपड़ों पर से नजर हटा ली। फौजी रंग की पेंट क्या बोलती है उसने नहीं सुना।

रसोई में जाकर पानी का लोटा भरा और बाहर आंगन के कोने में पत्थर चौकी पर ओंधा खडा़ हो के आंखों पर पानी के छपाके मारने लगा।

वह रोज रात को खाना खाते हुए अम्मा से गप्प लगाता था और सोने से पहले डंगरों को घास डालता था। उस दिन 'ढूण मदूणा' गुमसुम। चुपचाप खाना खाया और बरामदे में रखे कोंच पर आकर बैठ गया। घरवालों ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, उसने भी नहीं चाहा कोई कुछ पूछे। पत्नी को कह दिया कि डंगरों को देख आए। मास्टर उंगलियां चटखाने लगा। पैरों की उंगलियों के भी कडा़के निकाले। एड़ियों को छुआ तो खुरदुराहट महसूस हुई। हाथों को देखा। वे तो ठीक हैं। समझ गया बिवाइयां पैरों में है। उसे अपनी तीन साल पुरानी सैंडिलें दिखने लगीं। कानों में मल्होत्रा की टक टक गूंजने लगी।

उदासी में डूबता हुआ चुनीलाल ओबरी से अपना बिस्तर उठा लाया। मास्टर बारहों महीने कोंच पर ही सोता है। वह लेट तो गया पर सारे घर को नींद की चुप्पी में समाते देखता रहा। उसका जी अभी भी बैठ रहा था, भीतर कुछ कुलबुला रहा था और नींद नहीं आ रही थी। काफी देर निश्चल पडा़ रहा।

रहा नहीं गया तो उठ बैठा। सारा घर सुनसान पडा़ था। हल्के पैरों से अंदर गया और कमीज पेंट को खूंटी से उतार लाया। कोंच के नीचे रखे लोटे का पानी बरामदे के कोने में उडे़ला, और रसोई में चूल्हे के पास गया। अंगार बुझ गए थे, लोटा गर्म नहीं हो सकता था। चूल्हे की धूल में ही उसने लोटा दबा दिया और गर्म होने का इंतजार करने लगा। बरामदे में लौटकर कमीज को खुला बिछाया और लोटे को अंदर से लाकर इस्त्री की तरह फेरने लगा। सलवटें शायद ठीक हो गई होंगी, अंधेरे में कुछ पता नहीं चला पर पीठ पीछे की बत्ती वैसे ही बटी हुई है। उसने धीरे से लोटा नीचे रखा और कमीज को तहाया। फिर पेंट की तह लगाई और बिस्तर के नीचे सिरहाने की तरफ सहेज कर दोनों कपड़ों को रख लिया। मास्टर चुनीलाल उसके बाद सो गया।

वह सुबह नित्य प्रति की तरह उठा। घडे़ के साथ पीतल का डोल भी साथ लिया तेल की शीशी और साबुन की डब्बी उसमें डाली। बौत्रडी पर मास्टर ने बत्रडे प्रेम से तेल मालिश की। साबुन का झाग फुला फुलाकर देह को मला और नहाया।

ताजगी, मस्ती और अनजानी मुस्कुराहट के साथ उसने बसंती बिस्कुट खाए। बरामदे में कौंच की तरफ झांका, बिस्तर उठा लिया गया था। उसके पेट में छलाक सी हुई। रोटी चबाते हुए पूछा- बिस्तरा किसने उठाया।

चूल्हे के बगल में बैठी हुई पत्नी ने हां में सिर हिलाया।

-सरहाने कपडे़ रखे थे

-अन्दर टांग दिए हैं

मास्टर खाते हुए ही उठ के गया। कमरे में कपडे़ टंग रहे थे बिल्कुल कल की तरह। रात की इस्त्री का कोई असर नहीं हुआ था। उसने छोटे भाई को पुकारा-राम चन्दा, जा खतरियों से रति लोहा मांग ला। और कपड़ों पर फेर दे जरा ला के।

रामचन्द पिछवाडे़ से निकल आया, आज क्या है, कोई फंक्शन है?

ऐसे नीं पैन सकते क्या प्रेस किए हुए कपडे़?

रामचन्द बडे़ भाई का मुंह देखता रहा। आज बात क्या है रगड़ रगड़ के दाढी़ बनी है, तेल से बाल और मुंह चमक रहे हैं। पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई

रामचन्द बडे़ भाई का मुंह देखता रहा। आज बात क्या है रगड़ रगड़ के दाढी़ बनी है, तेल से बाल और मुंह चमक रहे हैं। पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई

-जा अब देख क्या रहा है!

रामचन्द दुलकी चाल चाल से आंगन पार कर गया। गर्दन पर लम्बे बांबरू उछल रहे थे। मास्टर को आज पहली बार छोटे भाई के लम्बे बाल बुरे नहीं लगे। अपनी गर्दन पर हाथ गया एकदम सफाचट फौजीकट हथेली पर कड़वे तेल की चिकनाहट चिपक गई।

रसोई में आकर मास्टर ने रोटियां अपने सामने बंधवाई, आम की दो फाकड़ियां और रख और प्याज को भी छील कर रख।

-आलू की कचरियां है आज

-तो क्या हुआ, कचरियों के साथ नीं खा सकते अचार

पत्नी मुंह बना के रोटियां बांधने लगी। उसे जब किसी बात पर हैरानी होती है तो नीचे का ओंठ बांई ओर को बिचक जाता है।

-सकलें क्यों बना रही है, ला दे मैं अप्पू बन्ह लैंगा।

घर से निकला तो मास्टर वाकई चमक रहा था पर देर हो गई थी। हांफते हुए कुआली चढी़ और बस की गूंज सुनाई पड़ गई। सरपट भागता हुआ सड़क पर पहुंच गया। शुकर है, बस अभी निकली नहीं थी। माथे और गर्दन पर पसीना आ गया था। मास्टर को याद आया आज रूमाल होना चाहिए था जेब में। खैर आस्तीन ने चला दिया काम।

बस में भीड़ कुछ ज्यादा थी, बच-बच के खडा़ रहा मास्टर। थोडी़ देर बाद बैठने को जगह निकल भी आई पर मास्टर ने खडे़ रहकर कपड़ों की हिफाजत करना ठीक समझा।

स्कूल के सामने बस रुकी, चुनीलाल नीचे उतरा। पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर हौले से आ टिका। उसने मुड़कर देखा और बिजली जैसी सनसनाहट कंधे से पैर की एडी़ तक दहलती हुई गुजर गई। चुनीलाल थथला पडा़ - राम राम.. नमस्ते मा.. स्साब

-ये मास्साब मास्साब क्या बोलते हो यार चौधरी?

मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए थोडा़ पोज दिया। चुनीलाल का मुंह बिचक गया।

-चलो अब स्कूल नहीं जाना है?

दोनों साथ साथ चल पडे़। चुनीलाल ने थैले की तनी को पकड़ लिया और कुएं की डोर की तरह खींचने छोड़ने लगा। उसने कनखियों, से देखा, मल्होत्रा नीली जीन के ऊपर असमानी रंग की मोटी सूती शर्ट पहन के आया था। सिगरेट की डब्बी से एक जेब फूल रही थी ऊपर पैन का ढक्कन चमक रहा था। दूसरी जेब में धूप का चश्मा था। चुनीलाल को अपने भाई की जीन कभी पसंद नहीं आई, पर अभी ये कपडे़ अच्छे लग रहे थे। उसे अपनी कमीज याद आ गई और वो झोले की तनी को छोड़कर कमीज के पिछवाडे़ को नीचे खींचने लगा। मुडा़ हुआ कपडा़ हाथ में आ गया, उसे और वो नीचे खींचने लगा। उसे लगा वो नंगा हो गया है। वो मल्होत्रा से एक कदम पीछे चलने लगा।

-यार ये थैला टांग के चलते हो, भर क्या रखा है इसमें

-जी? ऐसे ई कुछ नहीं

-यार चौधरी, पुराने आदमी हो...

-जी

-जी जी.. क्या ? मल्होत्रा बोले। कोई मुझे जी जी या मास्साब कहकर बुलाए तो लगता है अब काम के नहीं रहे, बूढे़ हो गए।

अपनी ही बात पर मुग्ध होकर मल्होत्रा ने अपने बालों को पीछे सरकाया, चश्मा निकाल कर छाती पर रगडा़ और आंखों को ढंक लिया।

-बताया नहीं भई, क्या है झोले में। गांधी डायरी तो नहीं रखते।

-नई डायरी क्यों.......रोटी

-अच्छा अच्छा

-आप नीं खाते दिन में रोटी?

-मैं दिन में? नहीं नहीं

-भूख नहीं लगती?

-भूख क्यों लगेगी? सुबह नाश्ता करके आता हूं। ब्रेड आमलेट का।

-तभी। तभी नहीं लगती भूख। डबलरोटी खाते हैं न। पेट खराब करती है। और चाय बस काम तमाम

- तो तुम ब्रेड नहीं खाते

-नई

-चाय? चाय भी नहीं? पक्के महात्मा गांधी हो यार।

-नई। चाय सुबह एक बार। बस

-शुकर है चाय तो पीते हो।

-...आज हमारी ... रोटी खा के.... चुनीलाल ने झिझकते हुए कहा

-नहीं नहीं यार फिर कभी सही।

-ओ खाके तो देखो एक बार।

जोश में आ गया मास्टर

-हमारे बटूरुओं के आगे आपकी डबलरोटी क्या चीज है?

-अच्छा ऐसी बात है। तो ठीक है आज हो जाए।

तफरीह में चुनीलाल मल्होत्रा को स्कूल के सामने सड़क किनारे की दुकान पर ले गया। मल्होत्रा ने हिकारत भरी नजर से दुकान का मुआइना किया। दो लम्बे बेंचों के बीच लम्बी मेज लगी थी। सभी चीजों पर काली चीकट परत चढी़ हुई थी। सिर्फ बेंचों की सीटें बैठ बैठ कर घिस गई थीं और लकडी़ का असली रंग चमक रहा था। दुकान के अन्दर दो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता था। सीढ़ियों के एक तरफ भट्ठी जल रही थी, पीछे काली कडा़ही में दूध और आगे उसी तरह के काले पतीले में चाय बन रही थी। भट्ठी के सामने लाला बैठा था, अपनी देह से बेखबर। तोंद और दो पीले दांत बाहर लुढ़क रहे थे। दुकान में व्याप्त काली चिकनाई उसकी कमीज और पट्टीदार पजामे पर भी चिपकी थी। सिर के थोडे़ ही बाकी बचे बाल लाला की देह से बेखबर अपने में ही उलझे हुए थे। पीछे एक अल्मारी थी जिसके अन्दर बेसन की बर्फी, लड्डू, मठरी, सेइंया और शकरपारे के थाल थे। सीढ़ियों के दूसरी तरफ पानी से भरी लोहे की बाल्टी और एक तसला रखा था।

-आओ बैठो मल्होत्रा साब। मास्टर ने ध्यान भंग किया

-हां ठीक है ठीक है। मल्होत्रा बेंच के एक कोने पर टिक गया।

चुनीलाल ने बडे़ इत्मीनान से थैले में से रोटी की गांठ निकाली। मल्होत्रा का चेहरा बदलने लगा पर वो देखता रहा। गंधाते हुए परने के अन्दर बडा़ सा लिजगुज हरा पत्ता, उसमें एक, दो, तीन, चार रोटियां तवे की जितनी बडी़। चुनीलाल ने दो रोटियां उठा कर मल्होत्रा की तरफ रख दीं। नीचे आलू के पिचे हुए टुकडे़, आम के अचार की बडी़ बडी़ फांकें और प्याज की एक गांठ। पांचों उंगलियों से आधे आलू उठाकर मल्होत्रा की रोटियों पर रखे, एक फांक रखी, प्याज की गांठ पर हथेली के पिछले हिस्से से मुक्का मारा। प्याज पिचक गया। उसके भी दो हिस्से बांट लिए। बोलने ही जा रहा था लो मास्साब छको कि मल्होत्रा हैरानी से बोल पडा़- इतनी रोटियां तुम रोज अकेले खा जाते हो?

मास्टर चुनीलाल मल्होत्रा की फटी हुई आंखों को देखकर मतलब समझने की कोशिश करने लगा।

-नहीं मेरा मतलब है... मल्होत्रा को समझ नहीं आया तपाक से निकली इस प्रतिक्रिया की सफाई कैसे दे। चुनीलाल ने सहज भाव से कहा-

-हां हां रोज। सबेरे बसंती बिस्कुट और रात को दाल भात के साथ एक मक्की की रोटी।

-ये बसंती बिस्कुट क्या होता है? मल्होत्रा ने सहज होना चाहा। चुनीलाल का होंसला बढ़ गया, मक्की की रोटी और क्या?

-वो भी इतनी ही बडी़ होती है

-इससे थोडी़ और बडी़। आपने खाई है कभी छल्ली की रोटी? कल ले के आऊंगा।

-नहीं नहीं मैं ठीक हूं। मतलब तकलीफ क्यों करोगे?

-तकलीफ क्या जी। रोटी में क्या तकलीफ... लो शुरु करो।

-मैं तो चौधरी इतना नहीं खा पाऊंगा। मल्होत्रा ने आधी रोटी काट के रख ली बाकी चुनीलाल की तरफ सरका दी।

-डबल रोटियां खा-खा के पेट बुज हो गया है आपका। वो पेट में बझ जाती है।

-क्या?

-मतलब पचती नहीं ठीक से। ये खाओ और बौडी़ का ठंडा पानी पीओ। लाला पानी देना जरा। सब पच जाएगा।

-नहीं नहीं तुम खाओ। मेरे लिए काफी है। मल्होत्रा ने चौधरी के रोटी देते हाथ रोक दिए।

-चुनीलाल मोटे मोटे गस्सों के साथ प्याज की करच करच करने लगा। अस्मंजस में पडे़ मल्होत्रा ने आखिर एक टुकडा़ तोड़कर मुंह में रखा।

-आप तो चिड़ियों की तरह चुगते हो जी।

-ऐसी जल्दी क्या है, खा के बोल लो। मल्होत्रा ने उबकाई को बोलने के साथ झेल लिया और बाकी रोटी वापिस सरका दी।

-बुरा मत मानना... मैं चाय पीऊंगा

-मल्होत्रा साब एक साल भी रह गए इधर तो सीख जाओगे हमारी तरह खाना।

-छोडो़ यार

-तो आप ऐसे करो, पकौडे़ खा लो। लाला पा पक्के पकौडे़ तोल दे।

-नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। मैं निकल रहा हूं, तुम खाके आ जाना। मल्होत्रा तपाक से उठ के दुकान से बाहर आ गया।

-ओ मास्साब ऐसे कहां भाग रहे हो। आधा बटूरू तो आपने लिया, उसे भी छोड़ दिया। और मत लेना इसे तो खाते जाओ। चुनीलाल रोटी के टुकडे़ को हथेली पर रखकर पीछे पीछे निकला। - अन्न का अनादर नी करते मास्साब। लो खालो।

-क्या मासाब मासाब लगा रखी है। कहकर वह एक कदम और आगे बढ़ गया।

चुनीलाल ने हंसते हुए बांह पकड़ ली। -मल्होत्रा साब हो तो मास्टर ही न वो भी जलाडी़ स्कूल के?

इस हरकत से मल्होत्रा तिलमिला उठा- क्या कर रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है... सारी कमीज खराब कर दी। चुनीलाल ठिठक गया। मल्होत्रा बड़बडा़ता रहा- कैसे जाहिल लोग हैं। न खाने का शऊर न बात करने का तरीका...

मास्टर चुनीलाल का चेहरा फक्क पड़ गया। उसने मल्होत्रा को जाने दिया। लाला उठ खडा़ हुआ था। दूर दो चार स्कूल के बच्चे भी शोर सुनकर देखने लगे थे।

चुनीलाल दुकान में लौटा। सारी रोटियां कपडे़ में लपेटीं... एक के बाद एक कई गांठें लगाता चला गया। बस की गूंज उसके कानों में पडी़, वो सड़क पर उतर आया।

अपनी हट्टियों से एक मोड़ पहले ही बस से उतर गया मास्टर और जंगल के रास्ते घर को चल पडा़। न जाने क्या क्या सोचता कच्ची सड़क पर धमाक धमाक पैर पटकता चुनीलाल चला जा रहा था। चीड़ के पत्ते हवा के साथ मिल कर सीटियां बजा रहे थे और जंगल सुन रहा था। चुनीलाल के दिमाग में भी कोहराम मचा हुआ था और सांय-सांय कानों से बाहर निकल रही थी। कोई मील भर वो जंगल और दिमाग के बीच ऐसे ही भटकता रहा।

एक ऊंचा सा मोड़ लांघ के ढलान पर कोई फर्लांग भर दूर उसने देखा एक बच्चा एक बछडे़ के पीछे भाग रहा था। बछडा़ बच्चे से बेकाबू हो रहा था और बाड़ को फलांग कर खेतों में जा घुसा। मास्टर ने दोनों को पहचान लिया, बच्चा उसी का था और बछडा़ भी। साल भर का है पर हद दर्जे का शैतान। मास्टर सरपट दौड़ पडा़। उसने शहतूत की टहनी बच्चे के हाथ से ली और बछडे़ के पीछे भागा।

बछडा़ मास्टर की आवाज और गंध पहचान कर रुक गया। मास्टर ने दस पन्द्रह सोटियां उसकी पीठ पर उपेड़ दीं। जी जरा हल्का हुआ।

मास्टर ने रोटियां निकालीं और बछडे़ के मुंह के आगे बिखरा दीं।

-ले खा। देखता क्या है, पैहले नीं खाई तूने रोटी ?

मास्टर की ऊंची आवाज सुनकर बछडा़ बिदका।

-जा कहाँ रहा है। सुना नई। खा चंडीगढ़ जा के डबलरोटी खाएगा? ले खा।

और सटाक सटाक आवाज जंगल की सीटियों से एकमएक होने लगी।

चुनीलाल गांव के बाहर पीपल के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ अभी तो सूरज भी नहीं डूबा बल्कि अच्छी धूप चमक रही है। कोई चार बजे होंगे। पहली बार स्कूल से बिना बताए चला आया। अब कल को पूछेगा हैडमास्टर । पेट खराब हो गया, जाना पडा़ क्या किया जाए? जवाब तो कुछ देना ही पडे़गा। पेट खराब हो शहरियों का। बडा़ आया मल्होत्रा। शहरी बाबू खाए खसमां को। समझता क्या है अपने आप को। समझता रहे। हमने क्या लेना देना। हमारी नीं बैठ सकती पटडी़ ऐसे नफीसों से। छोडो़ जी, जो अपनी रास का नई उससे आस भी क्या करनी।

मास्टर अपने घर न जाकर सरपंच के घर की ओर बढ़ गया। जरा देर गपशप ही हो जाए आज। सरपंच का एक बेटा फौज में है। आजकल छुट्टी आया है दो महीने की। आंगन में पहुंचा तो मास्टर रामरतन भी बैठा था। बरामदे में मंजे पर चुनीलाल भी जा बैठा। सरपंच का भाई श्रीलंका रह आया है। टाइगरों के किस्से सुनाता रहा। बडे़ जबर लोग थे उनकी जनानियां भी कमर में कारतूसों की पेटियां बांध के घूमती थीं। रामरतन ने अपनी कोटखाई के हाल सुनाए। चुनीलाल के पेट में भी हौल सा पड़ रहा था, सो शहरी मास्टर की करतूत कह सुनाई।

लौटते हुए मास्टर ने महसूस किया, जी अब ठीक है। कोई मलाल बाकी नहीं। शाम के झुटपुटे में पहचाने हुए रास्तों पर लापरवाही से पैर पटकता मास्टर घर पहुंच गया।

रोज की तरह रात को दोनों भाई खाना खाने बैठे। मां परोस रही थी। पत्नी रोटियां पका रही थी। उसने रोटी तवे से उतारकर चूल्हे के किनारे अंगारों पर सिकने के लिए रखी। रोटी फूलने लगी। चुनीलाल का बेटा चिल्ला पडा़- फुल्ल गई, फुल्ल गई! आज किसे लगी है भूख सबसे ज्यादा?

मां ने फूली हुई रोटी की धूल झाडी़ और चुनीलाल की थाली में रख दी- तेरे बाप को लगी होनी है।

चुनीलाल जो बच्चे की बात से मुस्कुरा रहा था, मां को देखने लगा। फिर उसने रोटी को ताका, नईं नईं मुझे भूख नईं है और रोटी उठाकर मां को देने लगा।

-क्यों क्या हो गया, तुझे तो माह चने की दाल के साथ छल्ली की रोटी बडी़ पसन्द है ?

-हां है पसन्द, पर आज भूख नईं है।

-सरपंचों के यहां खा आया क्या कुछ?

-स्कूल में कोई पार्टी शार्टी हुई होगी। भाई ने सुबह की तैयारी और इस्तरी को याद करते हुए चुटकी ली।

-नईं...हां...बस... और नईं चाहिए। मां को मना करने के बाद उसने भाई के चेहरे को देखा।

-चुनीलाल का पेट फूलने लगा। भात गले के अन्दर न जाए। किसी तरह ठूंसने की कोशिश करता रहा। आखिर रुक ही गया, बोला- कितना खाते हैं हम लोग न, भैंसों की तरह। सेर सेर भर भत्त और.......

क्या बोल रहा है तू। जितनी भूख होगी उतनी ही तो खाएगा कोई। मां चुनीलाल की बात से हैरान हो रही थी।

-नई नई पेट तो रबड़ की पोटली जैसा होता है जितना चाहे गड़प्प कर लो।

-ए बी कोई बात हुई मुझे पता है तेरी पोटली कितनी बडी़ है। एक रोटी खा ले चुपचाप। माँ ने रोटी वापिस थाली में रख दी।

चुनीलाल की आंखें डबडबा आईं। वो फटाफट उठके चले में गया और कुल्ला करके बरामदे को निकल आया।

-लो बापू दादी ने गुड़ दिया। पीछे पीछे उसका बेटा गुड़ का ढेला पकड़ कर ले आया।

-अभी नई खाना कुछ मैंने। जा अन्दर रख दे। बाद में खा लूंगा।

रात को कई करवटें चुनीलाल ने बदलीं। बेचैनी सी हो रही थी। बात समझ न आए। थोडी़ देर बाद रसोई में गया। गुड़ का ढेला नहीं मिला। डब्बा खोल के निकालने की हिम्मत नहीं हुई। लौट आया। कौंच के नीचे से उठा के पानी पिया। सारा लोटा उसने घटक लिया। ठंडी लकीरें छाती से उतरती गईं।

फिर छाती पर हाथ रख के लेट गया मास्टर। आसमान उजला सा हो रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे। वो सप्तॠषियों को ढूंढने लगा। उसके बाद एक तारे पर नजर टिका ली। एकटक। यह सोचकर कि देखते हैं पहले तारा ओझल होता है या आंख बन्द होती है।

Tuesday, March 12, 2013

बचपन की कुछ यादें और

कुछ अर्सा पहले मैंने अपने बचपन की कुछ यादें यहां पर आपके साथ साझा की थीं. उन्हें पढ़कर हिमाचल के ठियोग केहमारे मित्र और कवि मोहन साहिल इतने उद्वेलित हो उठे कि टिप्पणी लिखते लिखते अपने बचपन की गलियों में ही खो गए. अपनी बात कहने की मस्तीऔर जल्दबाजी के साथ यह मेल उन्होंने मुझे भेजी. आप भी पढ़िए. ठियोग में बर्फ के ये फोटो भी मोहन ने भेजे हैं. आजकल मुंबई में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, यह दृश्य आंखों के रास्ते राहत पहुंचाते हैं.

आपके ब्लाग में जब आपके बचपन की कुछ यादें पढीं तो रहा नहीं गया. महान व्यक्ति न होते हुए भी मेरे जन्म को लेकर विवाद है. मां कहती थीं कि हम शिमला के स्नोडन अस्पताल में जिस दिन पैदा हुए उस दिन लोहड़ी थी और उन्होंने इसका पता ऐसे लगाया कि हमारे पैदा होने के बाद जब उन्हें होश आया और उन्हें बहुत भूख लगी , दया कर किसी साथ के बिस्तर की महिला के घर से लाई खिचड़ी (जो लोहड़ी पर बनती है) उन्हें दी गई थी. वे यह भी कहती थीं कि 1963 की उन सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ी थी और ठियोग से हमारे बड़े भाई जब कई दिनों बाद शिमला अस्पताल पहुंचे तो वे बाजार से 2 ब्रेड लाए जिन्हें मां एक साथ दूध के साथ खा गई थीं. उनका कहना था कि वे बहुत भूखी थीं और मुझ आठवें बच्चे को पिलाने के लिए उनके पास दूध नहीं था. जिसकी कहानी ही भूख से शुरू हुई हो तो यह भी जान लीजिए कि जन्म टिपड़ा आदि कौन बनाएगा. हांलाकि मां मुझे यह दिलासा कई बार देती थीं कि मेरे जन्म का पूर्वानुमान एक बाबा यह कह कर लगा गए थे कि हे देवी तुम्हारे घर में अभी मोतीराम नाम का बालक आठवें बच्चे के रूप में आएगा. मुझसे बड़ी एक बहन ने जब स्कूल में भर्ती करवाया तो नाम के साथ आठ फरवरी जन्म तिथि लिखवा दी. लेकिन बाबा का यह वरदान मेरे लिए शाप था.

मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पहले से आए लोगों की हालत भी ठीक नही थी. वैसे तो हम पांच भाईयों ने जैसा बचपन बिताया वैसा इस पहाड़ी इलाके में बहुत से बच्चे बिताते थे लेकिन शायद हमारी हालत आठ भाई बहन होने और पिता के गुजर जाने के बाद काफी खराब हो गई थी. मैं पिता के जाने के समय 6 साल का था और मुझे याद है कि पिता को ठियोग कस्बे में उनकी दूकान के बाहर जब नहलाया जा रहा था तो मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा था. मुझे कई दिनों बाद समझ आया था कि अब ठियोग में न हमारी दूकान है न पिता.

मेरे पास स्कूल जाने के समय तक पाजामा मलेशिए के कपड़े का होता था. उस समय आटे की थैलियां भी इसी कपड़े की होती थीं. बाद में वर्दी के लिए बड़े भाई जो पीडब्लयूडी में मजदूर थे ने मेरे लिए खाकी कपड़े का पाजामा बनवाया जो वर्दी भी थी, और नीली कमीज. हमारे पास बिस्तर के नाम पर बोरियों या पुराने कपड़ों की खिंदे होतीं थीं. बर्फ के दिनों में एक बड़ा भाई और मुझसे कुछ ही बड़े दो भाई चमड़े या रबड़ के डकबैक बूटों के उपर टांगों पर बोरियां लपेटकर फागू और कुफरी के बेहद सर्द इलाकों में एनएच22 पर बर्फ हटाने जाते थे. उस समय एक भाई 15 साल और एक 17 साल का था. उन्हें दो रुपए दिहाड़ी मिलती थी, वे शाम को कई बार मुंगफली और गुड़ लाते जिसे हम चाव से खाते. उस समय बिजली नहीं थी. बिजली हमारे गांव में 1972 में आई. सब भाई एक ही बिस्तर में सोते. मैं मां के साथ सोता, मुझे रात में पेशाब करने की आदत थी, जिस कारण सर्दियों में मां बिस्तर गीला होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहतीं, सुबह बिस्तर सुखाए जाते.

मेरी बड़ी बहन मुझे पीठ पर उठाकर दो मील दूर सबसे बड़े भाई को दोपहर में रोटी देने जाते. वे वहां नई सड़क के काम पर होते. एक बार रास्ते में ही थे कि जबरदस्त ओले पड़ने लगे. बहन ने मुझे पीठ से उतारा और अपने शरीर की ओट में लेकर बचाया. इस दौरान उसे कई ओले कानों और सिर पर जोर से लगे. हम दोनों भाई बहनों का काम पड़ोसियों से कभी छाछ कभी आलू कभी आटा या और कोई चीज मांगना या उधार मांगना था जो हमें बुरा लगता था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था. गांव के लाला से उधार सामान लाने भी हम ही जाते. कई बार झिड़के भी जाते.

मेरी बड़ी बहन मुझे पीठ पर उठाकर दो मील दूर सबसे बड़े भाई को दोपहर में रोटी देने जाते. वे वहां नई सड़क के काम पर होते. एक बार रास्ते में ही थे कि जबरदस्त ओले पड़ने लगे. बहन ने मुझे पीठ से उतारा और अपने शरीर की ओट में लेकर बचाया. इस दौरान उसे कई ओले कानों और सिर पर जोर से लगे. हम दोनों भाई बहनों का काम पड़ोसियों से कभी छाछ कभी आलू कभी आटा या और कोई चीज मांगना या उधार मांगना था जो हमें बुरा लगता था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था. गांव के लाला से उधार सामान लाने भी हम ही जाते. कई बार झिड़के भी जाते.

जिन दिनों पिता के साथ ठियोग में रहते थे हमारे पास एक कुत्ता था जिसका नाम जीपू था; पिता के मरने के दूसरे दिन ही हम भेखलटी अपने गांव आ गए. ट्रक में सामान के साथ जीपू भी पीछे था. जब उसे उतारने लगे तो जीपू की एक टांग डाले में फंस कर टूट गई. बडे़ भाई और बहन कई दिन जीपू का ईलाज करते रहे. उस पर छांबर लगाते, उसे सेक देते लेकिन उसकी एक टांग हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई. उन बेहद दुख के दिनों में जीपू हमारे लिए मन बहलाने का साधन और परिवार का सदस्य जैसा था. कई साल तक वह रहा....जब मरा तो सभी बहुत रोए थे, खासकर मुझे उससे बड़ा लगाव था.

हमारे लिए वह दिन बड़ा खुशियों से भरा था जब एक बार गांव से कुछ दूर सड़क से गुजर रहे फौजियों के एक ट्रक से एक तंबू गिर गया. वह तंबू मेरे भाईयों को मिला, जिसकी मां ने कई खिंदें बनाईं और उस साल ही नहीं, बाद के भी कई साल बर्फ के दिन आराम से गुजरे.

हमारे लिए वह दिन बड़ा खुशियों से भरा था जब एक बार गांव से कुछ दूर सड़क से गुजर रहे फौजियों के एक ट्रक से एक तंबू गिर गया. वह तंबू मेरे भाईयों को मिला, जिसकी मां ने कई खिंदें बनाईं और उस साल ही नहीं, बाद के भी कई साल बर्फ के दिन आराम से गुजरे.

हमारें मामा जी जालंधर में बस स्टैंड के पास रहते थे. कई कई सालों के बाद मां सर्दियों के दिनों में जालंधर जातीं तो छोटा होने के कारण मुझे साथ ले जातीं. जाने के लिए किराया भी मामा ही भेजा करते. बस का वह सफर बड़ा मजेदार रहता. हमें बड़ा भाई छोड़ने जाता तो वही होता जो सभी बच्चों के साथ होता है. बस चलने को होती और भाई बाहर. मैं चिल्ला कर बुलाने लगाता मां भी परेशान हो उठती और भाई के लौट आने पर उन्हें डांटती. दो महीने के बाद जब हम वापिस लौटते तो मामा नए पुराने कपड़े देते. वे कपड़े पहन कर स्कूल जाते तो अकड़ कर. लेकिन ऐसा कई सालों में कभी कभी ही होता. बाकि समय तो वहीं मलेशिया या खद्दर पहनने को मिलता. या गांव में माड़ू राम के हाथों के चमड़े के जूते जो पांव खा जाते थे और हम रो भी नहीं पाते. वैसे ज़ूते भी काफी समय के बाद ही मिले थे.

घर का खर्च मुश्किल से चलता लेकिन मजा बहुत आता. बड़े भाई और हम तीन भाईयों के बीच आयु में काफी अन्तर था. एक भाई बाहर ही रहता था. दो बहनों का विवाह मेरे जन्म से पहले ही हो गया था और एक बहन हमारे साथ रहती. हम सब बड़े भैया से डरते थे. वे पिता का स्थान ले चुके थे. उन्हीं से सारी मांगे, शिकायतें होतीं, उन्हीं से दिवाली, होली, लोहड़ी, शिवरात्रि सभी त्यौहारों पर उम्मीदें रहतीं. ठियोग का सबसें बड़ा त्योहार 15 अगस्त का मेला था जिसे देखने ब्याही हुई बहनें भी आ जातीं. उनके साथ उनके पति और बच्चे भी आते. हम उन दिनों में मेहमानों से छिपते रहते। न अच्छे कपड़े होते न ढंग से बाल कटे होते. और भी कमियां महसूस होतीं जिस कारण संकोच रहता. उन दिनों में हम सब और एकजुट हो जाते, घर की सफाई, अच्छा खाना बनाना आदि सब कुछ मिलकर करते. मां का साथ देने को आतुर रहते.

जब मैं तीसरी कक्षा में था तो भाई एक पुराना रेडियो किश्तों पर खरीदकर लाए, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और बाद में हम पाकिस्तान के बन्दी फौजियों के संदेश अपने परिजनों के नाम ऑलइंडिया रेडियों से सुनते थे. विविध भारती में अमीन सायनी का कार्यक्रम बड़े भाई सुनते. बर्फ के दिनों में क्रिकेट की कमेंटरी भी खूब सुनी जाती. पूरे गांव में एक ही रेडियो था, तो कई बार पडौ़सी मांग कर ले जाते. हम पड़ौसियों से खूब लड़ते. कई बार हमारी पिटाई भी हो जाती. बड़े भैया के घर आने पर रेडियो को कोई छू नहीं सकता था और हम उनके सोने के बाद ही चुपचाप रेडियो सुनते.

स्कूल में भी हमारी हालत ऐसी थी कि अध्यापक हम पर रहम करते. हांलाकि पढ़ने में मैं होशियार था और पहली से ही प्रथम आता रहा. इसका कारण क्या था मैं नहीं जानता क्योंकि हमारी कक्षा का सबसे अमीर सहपाठी फिर भी मुझसे अधिक अकड़ा हुआ और अध्यापकों का प्रिय रहता था.....

स्कूल में भी हमारी हालत ऐसी थी कि अध्यापक हम पर रहम करते. हांलाकि पढ़ने में मैं होशियार था और पहली से ही प्रथम आता रहा. इसका कारण क्या था मैं नहीं जानता क्योंकि हमारी कक्षा का सबसे अमीर सहपाठी फिर भी मुझसे अधिक अकड़ा हुआ और अध्यापकों का प्रिय रहता था.....

सोच रहा हूं कि लिखता गया तो लिखता ही चला जाउंगा. आज चार दिनों बाद बिजली आई तो आधी रात के बाद ही लिखने बैठ गया...

बाकी कभी बाद में लिखूंगा... स्कूल के बाद का बचपन दिल्ली के फुटपाथों पर कैसे बीता...

Thursday, February 28, 2013

क्या था, आशीष का आशय

पिछले दिनों जयपुर लिटरेचर फेस्टिबल में आशीष नंदी के एक बयान से शुरू हुआ विवाद मीडिया में दूध में बाल की तरह उफना जिससे जरा सी तपन हुई और दुनिया उसी रफतार से चलती रही. इस तरह की घटनाओं का घटित होना हमारे समय में हो रहे आमूल परिवर्तनों के लक्षणों के उभर आने के जैसा है, जिससे आपको मर्ज को पहचानने में मदद मिल सकती है. इस प्रसंग में कथाकार, चित्रकार, प्रसारणकार प्रभु जोशी ने नई दुनिया में दो टिप्पणियां लिखी हैं, जिन्हें हम बारी बारी से यहां पढ़ेंगे. पहली टिप्पणी आप पढ़ चुके, यह रही दूसरी टिप्पणी.

आशीष नन्दी प्रकरण ने

उन तमाम गंभीर विमर्शों के लिये यह चेतावनी दे दी है कि नकली रौशनियों से चमचमाते

मंचों पर, कोई जटिल-सिद्धांतिकी रखना अपनी सार्वजनिक छीछालेदर का पुख्ता इंतजाम कर लेना है। यहां मालवी के मुहावरे में कहा जाये तो 'बाप बता, वर्ना श्राद्ध कर' की शर्त है। क्योंकि, आशीष नन्दी से देश भर के लोगों की तरफ से विवाद लोलुप मीडिया ने पूछना

शुरु कर दिया कि आपके पास आंकड़े कहां से आये? दरअसल,

वित्त बुद्धि

के समय में अब सब कुछ आंकड़े ही आंकड़े हैं। जबकि, आशीष नंदी को जो पिछले चालीस वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं,

वे जानते हैं कि उनके यहां आकड़ों का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने

सामाजिक संरचना में दलितों के भ्रष्टाचार-विवेचन में जो सिद्धांतिकी रखी,

उसमें भ्रष्टाचार की उस 'वर्ग-सापेक्षता'

की बात है, जो पूंजीवादी अमानवीय

गैर-बराबरी के बीच एक संभावना की तरह अपनी उपस्थिति प्रमाणित कर रहा है। इसलिए,

जब अण्णा का 'भ्रष्टाचार-मुक्त भारत'

का आंदोलन खड़ा हुआ था तो आशीष इसे असंभव मान रहे थे और कह रहे थे

कि भारत की एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था में, इसकी कल्पना

ही असंभव है। फिर भारत, वर्ग-समाज की भिन्नताओं से भरा,

एक महाद्वीप है, सिंगापुर जैसा छोटा-सा

देश नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार लगभग शून्य है।

हम राजनीतिक-परिदृश्य

को देखें कि वर्ग-संघर्ष के सहारे 'समतावादी-समाज' की रचना का संकल्प व्यक्त करने

वाली पार्टियां, अपनी ऐतिहासिक असफलता के बाद, 'आशा के स्रोत' के रूप में समाप्त हैं। वे

पैंसठ वर्षों में कहीं भी 'वर्ग समाज' को समाप्त नहीं

कर पायीं। दरअसल, उनकी असफलता ने ही 'वर्ग' को एक ओर रखकर, 'वर्ण' को प्राथमिक बनाया। और कुछेक वर्षों में

ही जातिवादी राजनीति विराट हो गयी। कहने की जरूरत नहीं कि यह यदुवंशियों से नहीं, कांशीराम और मायावती से संभव

हुआ। इन दलों के पास पृष्ठभूमि के रूप में चुनावी राजनीति के लिए कोई पूंजी नहीं

थी। ना ही कोई उद्योग। प्रश्न यह भी उठता है कि जातिगत रोजगारों को नेहरू की भारी

उद्योग नीति ने नेस्तनाबूद कर दिया था। बहरहाल, संगठित

होने के लिए पूंजी कहां से आती? किस उद्योग से आती?

जबकि आप-हम जानते हैं कि भारतीय चुनावों में औद्योगिक-पूंजी ही

निर्णायक भूमिका अदा करती है। ऐसे में दलित-वर्ग के लिए 'पूंजी'

के रूप में उसकी 'जाति' की शक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभायी। उसके लिए 'राजनीति' ही 'औद्योगिक

शक्ति' का रूपक बन गयी। आप देख लें कि जितने भी बड़े

औद्योगिक संस्थान हैं, उनमें उस परिवार का सदस्य या

रक्त-संबंधी ही बड़े ओहदे पर आया, क्योंकि वही भरोसेदार

है। जब जातिवादी-राजनीति का उदय हुआ और उसने 'पूंजी जीवी

औद्योगिक' शक्ति से लोहा लेना शुरु किया तो उसके

राजनीतिक-उद्योग में सबसे भरोसेदार व्यक्ति 'जाति का ही

व्यक्ति' हुआ। कुलीन तन की शुद्धतावादी दृष्टि ने इसकी भर्त्सनाएं शुरु कीं।

आशीष नन्दी ठीक कहते

हैं कि 'खेल या मनोरंजन' के क्षेत्र में प्रतिभा की सफलता की कसौटी उसकी शारीरिक पर्फार्मेन्स

में होती है - अत: यहां ग़ैर-बराबरी मिटने लगती है, लेकिन,

ज्यों ही 'सामाजिक-हैसियत' का प्रश्न आता है, तुरन्त 'वर्ग और जातिभेद' अपनी जगह संभाल लेता है। अब

प्रश्न यह उठता है कि एकाधिकारवादी इस पूंजी आश्रित सामाजिक व्यवस्था में, पूंजी कहां से आये, जो 'जातियों' को कुलीनों के बराबर की सामाजिक

हैसित में ला सके। क्या अम्बानी और मायावती एक साथ बैठ सकते थे, यदि 'सत्ता की हैसियत' उसमें नहीं होती। निश्चय ही मायावती ने 'जातिवादी

राजनीति' को औद्योगिक हैसियत तक पहँचा दिया। कहना न होगा

कि 'राजनीति और वित्तीय पूंजी' की

यह पारस्परिक भागीदारी थी, जिसके चलते मायावती, लालू प्रसाद यादव, मधु कौड़ा भ्रष्टाचार के प्रकट पुरोधा की तरह

चिन्हित हो गए। आशीष नन्दी, इसलिए

जातियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को ग़ैर बराबरी की अमिटता के विरुद्ध एकमात्र संभावना मानते हैं। क्योंकि कुलीन का 'शुद्धतावाद'

'आचरणवाद' 'नैतिकतावाद', इस 'जाति-घृणा' का

उन्मूलन करने में आने वाली कई शताब्दियां लेता। 'आरक्षण'

एक क्षीण-सा मार्ग था, जिसे

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पूंजी ने वैसे ही निस्तेज कर दिया है। यदि, 'आत्म-संयम', 'आचरण की पवित्रता' 'आत्म शुद्धि' जैसे सामासिक-पद की दुहाई देने वाला कुलीन वर्ग आज तक भ्रष्ट-आचरण को

तिलांजलि नहीं दे पाया। लेकिन, वह शोषित दलित वर्ग को इस

उपकरण से अनुशासित करने की युक्ति करता है। 'राजू गरीब

लेकिन ईमानदार लड़का था' जैसी वाक्य-रचना में भी वह वर्ग-घृणा छुपी है, जो बताती है कि गरीब मूलत:

बेईमान होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे राजू गरीब होने के

बावजूद ईमानदार निकल गया। यह उसकी व्यक्तिगत भिन्नता थी।

कुल मिलाकर, 'ग्राम्शी से लेकर झिझेक'

तक तमाम उत्तर-मार्क्सीय चिंतक इसी 'सिद्धांतिकी' को

रेखांकित करते हैं कि 'शुद्धतावाद'

संकटग्रस्त है और 'नैतिकी' विखण्डित। अत: इससे निपटारा संभव नहीं है। नतीजतन, समस्या में ही समाधान का प्रस्ताव किया जाना चाहिये। आशीष नंदी भी

भ्रष्टाचार को 'अमानवीयता' विरुद्ध एक उपचार मानते हैं, जो कुलीन दृष्टि से भर्त्सना के योग्य है, जबकि वह अपनी परिष्कृत-प्रविधियों से उससे कहीं ज्यादा और बड़ा

भ्रष्टाचार करता है, लेकिन वह अप्रकट रहता है।

आशीष नंदी ही नहीं, बल्कि तमाम उत्तर-औपनिवेशिक

विचार के शब्दकारों की यही प्रस्तावना है कि अब सारे यूटोपिया, डिसटोपिया में बदल गए है और सारे 'इज्म',

'वाज्म' में। अब गोदो का इंतजार व्यर्थ

है, क्योंकि, वह नहीं आयेगा।

उसकी प्रतीक्षा की मूर्खता से बाहर आना चाहिये। 'शुद्धतावाद'

की सीढ़ियां चढ़कर कभी भी वर्ग-विहीन समाज की रचना संभव नहीं हो

पायेगी। इसलिए, अमानवीय होती, वर्ण-व्यवस्था

में 'शुद्धतावाद' एक किस्म की यथास्थिति का पोषक

है। वहां कोई 'वैध-विकल्प' कारगर

नहीं है। जो वंचितों को शताब्दियों के दमन से विमुक्त कर सके। सिर्फ, भ्रष्टाचार पूंजी की छलांग लगाकर वर्चस्व की समानता पैदा कर सकता है।

यह पॉवर-स्ट्रक्चर का एक अवश्यंभावी चरण है।

यहां, नोम चोमस्की का कथन याद आता है

कि राजनीति अब एक 'निवेश' है। और

जनतंत्र अब उसकी जेब में रहेगा, जिसकी जेब में सबसे ऊँची

बोली लगाने की सामर्थ्य है। जातिवादी, राजनीति अब एक

प्रकट-उद्यम है, इसलिए इसमें तमाम अन्तर्विरोध दिखायी

देते हैं, जो उद्योग में होते हैं। अब यही कल्कि अवतार है,

जिसका घोड़ा और उसकी दौड़ का यह नया उदाहरण है।

prabhu.joshi@gmail.com

Subscribe to:

Posts (Atom)